核心提示

今年是泉州中山路辟建一百周年。中山路是20世紀20年代泉州一個極其重要的建設工程,亦是泉州近現代城市建設的一項重大成就。中山路的建成和繁榮,一舉改變了古城泉州的城市面貌,影響深刻而巨大。回首中山路的往昔,有位工程設計名家讓人難以忘懷,他就是華僑雷文銓。

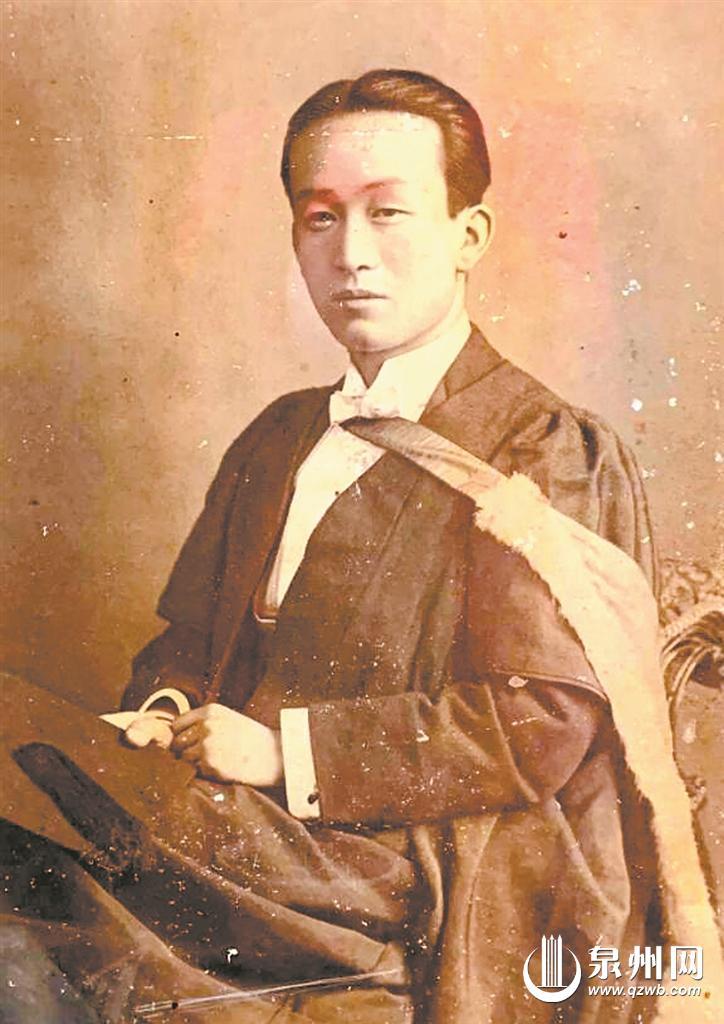

雷文銓(資料圖)

1

設計泉安公路獲“最佳”

1922年3月,晉江縣設立泉城工務局,負責城區建設,首任局長周醒南(廣東人)。當時,一些地方人士主張拆城辟路,改造市政。泉城工務局成立后完成的第一項重要成績,就是由英國愛丁堡大學碩士留學生、工程師雷文銓(南安碼頭人)在泉州城區采用近代科學方法,以1∶5000的比例,測繪出了第一張泉州城區平面圖《泉州市圖》。該圖迄今仍存。這是泉州有史以來第一幅具有科學意義的測繪地圖。雷文銓后來還主持開辟新馬路(泉州中山路)的設計和施工。

雷文銓(1888—1945年),原籍南安碼頭鎮鋪前村,清光緒十四年(1888年)出生于廈門鼓浪嶼。祖父雷正中,廈門鼓浪嶼早期的西醫。父親雷源崇,晚清秀才。雷文銓幼年曾就讀于廈門英華書院(后改為英華中學)。清光緒二十六年(1900年),雷文銓13虛歲時,曾在英國蘇格蘭首府愛丁堡留學。后進入愛丁堡大學,專攻土木工程,獲碩士學位。學成歸國,任母校英華中學教席一年。1913年,雷文銓應同住鼓浪嶼的醫生吳資深之請,擔任福建永德安公司總工程師,負責為安溪潘田鐵礦測繪鐵路及礦區明細圖,用以申報采礦權。后來,雷文銓北上,任北平治河處工程師,并在著名的燕京大學兼職任教。

1919年,雷文銓回到泉州,受華僑陳清機(晉江安海人)之托,在安海同時開始泉安公路筑建和安海大街改建兩大項目的工程勘測設計。安海大街改建創閩南舊街改建之先例,泉安公路則是福建的第一條公路。1922年6月,泉安公路筑成通車,全長28公里,被譽為“國內設計最佳之路線”。

2

采用“五腳架”建筑風格

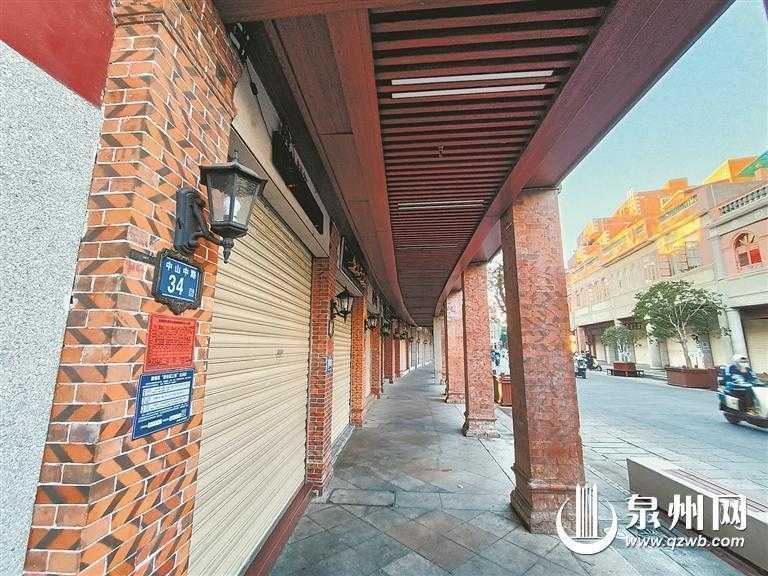

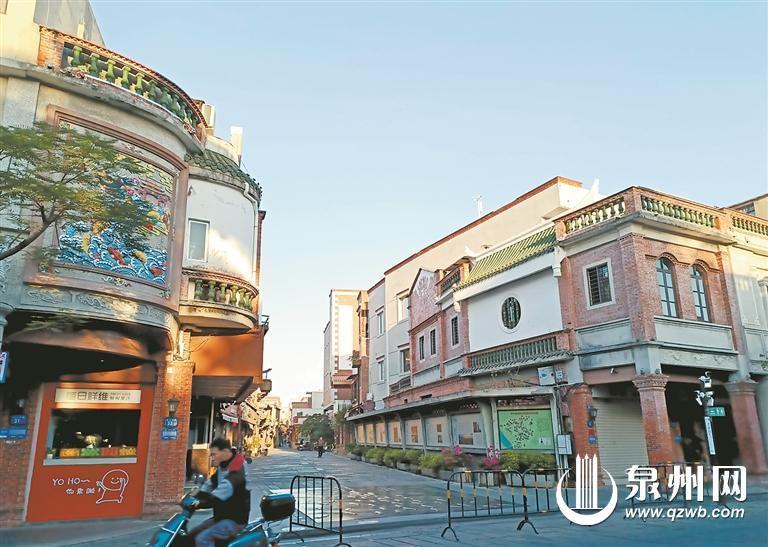

中山路采用“五腳架”建筑風格

1922年,泉城工務局易名市政局。1923年起,泉州開辟新馬路(中山路),雷文銓主持設計及施工,街道兩旁建筑規劃統一采用東南亞建筑風格的“五腳架”形式,成為閩南商業街建筑的重要代表。

1924年,新馬路初步建成后,由于道路寬闊,兩側房屋嶄新、獨特,一樓店面高大、寬敞,包括華僑在內的各路商家紛紛云集此地。新馬路很快成為泉州一條新興的、繁華的商業街市。隨后,為了永久紀念孫中山先生,新馬路改稱“中山路”。

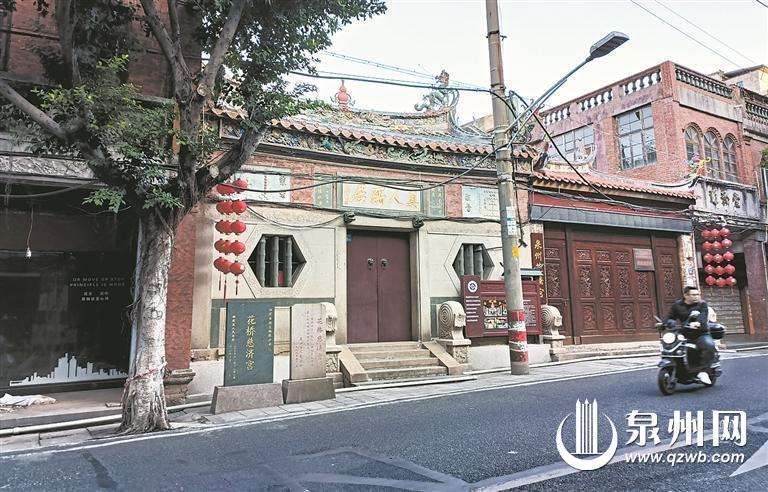

中山路花橋慈濟宮歷史文化地位顯著,清代“泉郡施藥局”就設于其中,施醫贈藥善舉傳承至今。

中山路柱廊式騎樓建筑十分吸引人,多為2—3層商住樓,個別有4層的,建筑為縱深布局,樓與樓相連接,一樓為柱廊和店面,二層以上為居住區或者貨品倉庫。騎樓外形為南洋式小洋樓,建筑立面的檐口、窗楣、窗臺由紅色清水磚拼花砌筑,柱頭檐下雕筑花紋,臨街的門窗構筑樣式多樣,獨具特色,樓頂平臺有綠色葫蘆形欄桿,整體較具南洋異域建筑的風貌,又融入泉州傳統民居構筑的元素,是中西合璧的成功范例。正是因為泉州中山路保存著長約2.5公里的沿街廊柱式騎樓,是我國保存最完整的連排式騎樓建筑商業街,使得它先后榮膺聯合國教科文組織頒發的“2001年亞太地區遺產保護優秀獎”、2010年文化部、國家文物局批準的第二屆“中國十大歷史文化名街”、2023年文化和旅游部確定的第二批“國家級旅游休閑街區”等榮譽稱號。

據《泉州市志》華僑卷的記載:“泉州市區改建的各主要街道兩旁的樓屋,華僑投資購建的占多數。”中山路沿街的這些騎樓式建筑,有相當部分就是華僑投資興建的。

1927年,雷文銓出任泉州市政局局長,繼修泉州中山路。

3

設計地標性建筑“鐘樓”

1934年,雷文銓設計建造了泉州市區的鐘樓,它也成為泉州的地標性建筑。

1923年,雷文銓為漳州新華路十字中心區設計一座西式紀念亭——延譽亭,成為漳州地標性建筑。1931年,雷文銓受命將泉州順濟橋石板橋面改為鋼筋水泥橋面,并為老家南安碼頭鎮設計建成永貞橋。1933年,為南安詩山鎮設計T形水泥鋼筋砼結構的潭美橋。1934年,設計建造位于泉州市區最繁華十字路口的鐘樓,成為泉州的地標性建筑。

1936年,雷文銓應召赴京任京衢鐵路河瀝溪總段長。京衢鐵路是一條為應對中日間可能爆發的戰爭,為保障運輸而緊急修建的抗日運輸鐵路線。1938年,雷文銓調南京國民政府鐵道部工作,后隨單位遷移重慶,在西南運輸公司擔任總工程師。抗日戰爭期間,雷文銓竭盡全力籌劃建設桂越鐵路、滇緬鐵路、滇緬公路這些抗戰運輸生命線。

抗戰勝利后,雷文銓因長期的戶外勘察和建設,嚴重透支身體,在緬甸仰光身患瘧疾,不幸離世,終年58歲。

雷文銓故居雷家老宅位于廈門鼓浪嶼中華路97號,是其祖父雷正中于清光緒二十三年(1897年)建成的,也是鼓浪嶼現存為數不多的閩南大厝之一。

4

眾多新興業態蜂擁而至

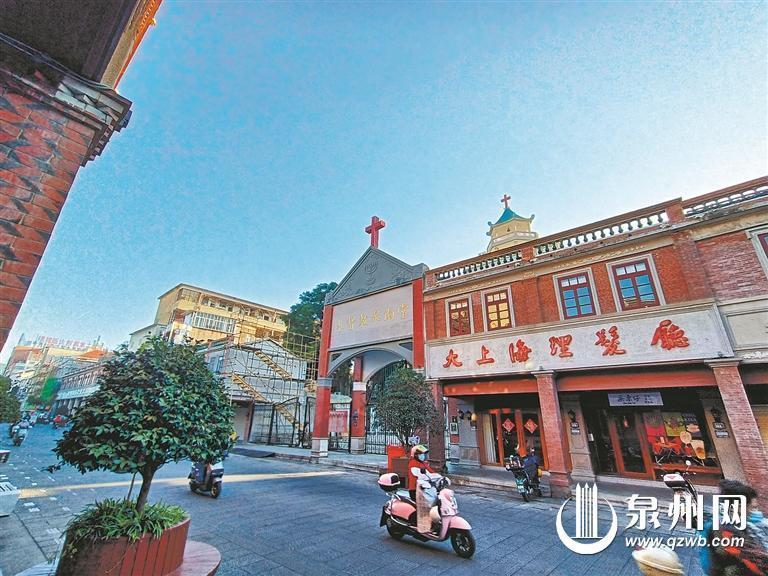

位于中山中路的大上海理發廳,已見證半個多世紀的時光。

雷文銓設計和施工的泉州中山路,對于泉州城市商業和居民生活影響巨大。一些華僑早年僑居海外,得風氣之先,在中山路建成后,他們紛紛將當時一些近代新興的商業及服務業業態引入泉州中山路,給古城帶來一股新潮的商業氣息。這些新興商業、服務業包括銀行業、新式百貨業、照相業、電影業、電燈公司、汽車公司等。

近代泉州銀行業興起后,大多聚集于新興的中山南路,具體有1916年成立于新橋頭(后位于中山南路南端)的中國銀行泉州分行;1934年成立的中央銀行泉州分行;1934年開設的中南銀行泉州辦事處;1935年開設的中國實業銀行泉州辦事處;1936年成立的福建省銀行泉州分行、交通銀行泉州支行;1937年設立的中國農民銀行泉州辦事處;1944年成立的集友銀行泉州支行等等。

早年泉州只有傳統的雜貨鋪。中山路建成后,泉州開始有新式百貨商場,最為著名的是永康成百貨、南國百貨商場和建成百貨商場。永康成百貨開張于1935年3月,地址在今中山中路,老板是杜池榕(龍巖人);南國百貨商場和建成百貨商場位于中山南路的兩棟緊鄰的雙子樓里,因此老一輩泉州人習慣連稱為“南國建成”。當時由華僑投資創辦的百貨商行還有:1946年,菲律賓華僑蔡永琴投資2.5萬美元創立萬國百貨商行;1946年,印尼華僑周文墨投資5.66萬元創立的泉州信豐行;1948年,緬甸華僑尤祖稽投資3.73萬元創辦的泉州天益行等。

泉州第一家照相館開設于清光緒六年(1880年),地址在涂門街講武坊私人家中。中山路建成后,相繼又有真宛然照相館、中華照相館、良友照相館、時代照相館、羅克照相館、藝林照相館、天宮照相館等在中山路上開張營業。其中羅克照相館聲名最響,一直營業至2009年方才停業。

羅克照相館曾經給許多人帶去溫暖的記憶

清宣統二年(1910年)泉州人王承宗從南洋購得摩擦電影機一部,開創泉州電影業之先聲。在此之后,各家電影院(時稱“戲院”)紛紛設立,聚集于新興的中山路一帶。啟智戲院系泉州第一家對公眾開放的電影院,后來又有溫陵戲院、大眾戲院、泉州戲院等,以及1929年在中山中路金魚巷的大光明戲院(后來的人民電影院)。

1929年,在中山中路金魚巷口原有“大光明戲院”(后來的人民電影院)。

中山南路的僑光影劇院于1955年正式投用,是當時福建省首個立體聲影院。隨著時代變遷,而今這里已改造為僑光文創園。

1932年,南洋華僑蔡子欽聯合旅日華僑陳清機等人,承接泉州電氣股份有限公司,改稱泉州電燈電力股份有限公司,在中山南路惠存巷設立辦公樓。陳清機任董事長,蔡子欽任經理。同年,中山路增加路燈照明。

1919年,華僑陳清機集資75萬銀元創辦泉安汽車路股份有限公司,經營由安海經靈水、青陽至泉州的汽車運輸業務。公司初設于安海,后遷入泉州城區的中山南路。1945年,菲律賓華僑蔡孝忍承接的石獅石永蚶民辦汽車公司設于中山南路,經營石獅至永寧、蚶江的線路運輸。這兩個汽車公司為中山路帶來很大的客流,幫助中山路走向繁華。

中山路在建成后吸引眾多新興業態入駐,與街道、房屋、店面的成熟設計與定位是分不開的,這就更不由人不敬佩最初的設計師雷文銓了。

責任編輯:蘇慧敏