昨晚6時6分,南安英都昭惠廟前人頭攢動,熱鬧非凡,在喧囂的鑼鼓聲和此起彼伏的鞭炮聲中,一年一度的南安英都拔拔燈游春踩街活動如約而至,27個燈陣,1萬余人,大家歡聚在一起,共同祈求新的一年幸福安康。

英都拔拔燈是國家級非物質文化遺產,源于古代英溪的纖夫拉纖,成型后延續至今已有500多年歷史,是一種集民間信仰、歲時節令、民間音樂、民間舞蹈為一體的漢族民俗活動。

昨日是農歷正月初九,一年一度的南安英都拔拔燈游春鬧春活動如約而至,人們歡聚在一起,共同祈求新的一年幸福安康。

人們歡聚在一起,共同祈求新的一年幸福安康。

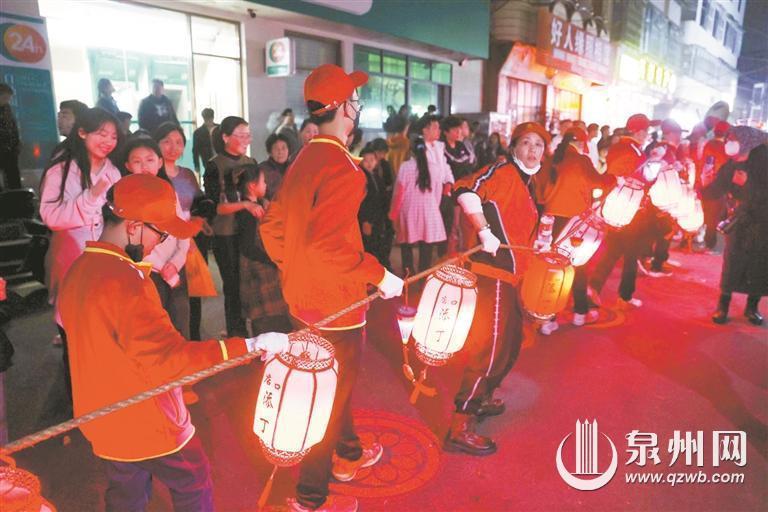

紅色“燈龍”熱鬧地穿梭于英都鎮的街巷中

千米燈“龍”穿梭在英都街巷間

居民們熱情參與活動

狂歡:隊伍綿延數千米 眾多村民舉家參與

傍晚5時許,夜色還未降臨,昭惠廟前早已聚集眾多前來觀看的群眾。晚上6時6分,在煙花爆竹“迎燈”下,英都拔拔燈大型踩街活動正式拉開序幕。27支隊伍組成綿延數千米的紅色燈“龍”,熱鬧地穿梭于英都鎮6公里長的街巷間,仿佛一條條潺潺的溪流,各燈陣還伴有大鼓吹、禮鼓、腰鼓、舞龍、舞獅、管弦樂等隊伍。

“今年我們家族來了三代人,有30多人。”英都民山自然村村民洪欽祥開心地說,每年拔拔燈活動都是家族團聚的好時機,許多住在外地的家族成員都會特地趕回來參與。洪欽祥的侄子洪柳陽就是從云南返鄉,每年都等參加完拔拔燈活動之后才會回去工作。他高興地告訴記者,他們從小就參加拔拔燈,這是關于春節非常美好的回憶,也是許多英都人心中不可錯過的盛典。當晚,他特地讓自己的3個孩子一同參與,“我女兒已參與3次了,她很自豪家鄉能有這項民俗活動。”

在杉厝下自然村的隊伍中,洪女士拿出手機為家人們拍起了合照。盡管已不是第一次回娘家參加拔拔燈,但當看到燈籠串起的“長龍”穿梭在村落間,她內心依然激動。她說,今年的拔拔燈活動比往年熱鬧,孩子們也很興奮,“這樣的民俗活動很有意義,可以讓孩子近距離感受拔拔燈這一國家級非物質文化遺產的魅力,也能增進孩子與家鄉的情感。”

亮點:規模創歷史之最 增設民俗表演

“今年是4年來首次全面放開復辦的拔拔燈游春踩街活動,還增設了舞龍、舞獅、大鼓吹等民俗表演。此前,很多鄉親在正月初五就離鄉,而今年有的家庭特地留下來看完拔拔燈再走,村民們參與熱情前所未有。”英都鎮黨委副書記洪超念介紹,今年拔拔燈活動共有27個燈陣、1萬多人參加,觀燈人數超5萬人次,持續4個多小時,是有史以來規模最大、持續時間最長的。

他介紹,今年活動選取的燈具較往年更加新穎獨特,不僅造型美觀別致,形式多樣,還融入了電子元素,在保留剪紙、花球等傳統文化元素的基礎上,通過一定的高科技手段,使燈具更有特色,更吻合時代潮流,且制作的燈具材質均采用節能環保的材料,將綠色、生態、環保等元素與傳統文化相結合。

歷史:源于拉纖 傳承500多年

南安英都拔拔燈代表性傳承人、今年85歲的廖榕光介紹,英都拔拔燈是福建省的傳統民俗文化活動、國家級非物質文化遺產,源于古代英溪的纖夫拉纖,起源于南宋時期,至今有700多年。當時,英都鎮董山村的陳姓船夫在英溪上拉船往返于英都與九日山下。由于溪道彎曲,返程時船夫須拉纖“拔船”上灘,十分辛苦。每到正月十五,船夫們便將燈籠掛在纖繩上,拉動纖繩繞著碼頭游燈自娛自樂,也祈求順風順水。至明萬歷年間,英溪船運業式微,陳姓船夫外遷,以農業為生的當地洪姓村民,將活動改為每年正月初九舉行,以向“天公”乞求風調雨順。拔拔燈也于此時定型,距今傳承500多年,成為一種集民間信仰、歲時節令、民間音樂、民間舞蹈為一體的民俗活動。

“拔拔燈反映了宋元時期泉州海上絲綢之路內河驛渡運輸的繁榮狀況,生動展示了古代勞動人民敬畏自然、勤勞奮斗的精神,展現人與自然和諧共生的意境。”廖榕光說,2008年,南安英都拔拔燈被國務院列入第二批國家級非物質文化遺產保護項目。今年正月初六,拔拔燈亮相泉州民俗踩街活動,首次走出英都、走出南安,向更多人展示這項非遺項目的魅力。

責任編輯:蘇慧敏