老宅“變身”創意新居

核心提示

隨著社會發展變遷,許多居民相繼搬出了古大厝,不少老屋成為“空心房”。如今,有這樣一些年輕人,他們拓展活化民居的形式,在保護老房子傳統風貌的基礎上,通過營造實踐融入新的視覺與理念,創造性地打開了呈現老宅子的多種可能,展現不同的生活方式,讓更多的人能沉浸其中,體驗與品味老宅的魅力。

古厝空間里的泉州元素

重現古厝原有的院落景致

用美學巧設計

泉州非遺風物進古厝

走進位于市區舊館驛巷25號的串門有新驛·清源驛,這座300多平方米的雙手巾寮懸山式古厝,曾經年久失修破敗不堪。經過幾次修繕改造后,重現了古厝原有的院落景致。

這是一次雙向奔赴的選擇。今年初,這座古厝尋找新的運營者,而一支由來自泉州、廈門和龍巖組成的“95后”團隊正好也在尋找他們心中的古厝,希望能有一個地方可以承載他們的泉州非遺風物計劃,于是一拍即合。

為了能趕上今年五一的人流,團隊緊鑼密鼓地進行了兩個月的裝修和產品開發工作。兩個月,對于來自泉州的文創負責人顏麗娜來說是個挑戰。他們走訪了惠安、安溪、永春和德化,挖掘各縣市區的非遺物件和手藝,精心將這些元素充分融入古厝裝修,用年輕人的設計活化老宅之美,打造泉州風物的體驗空間。

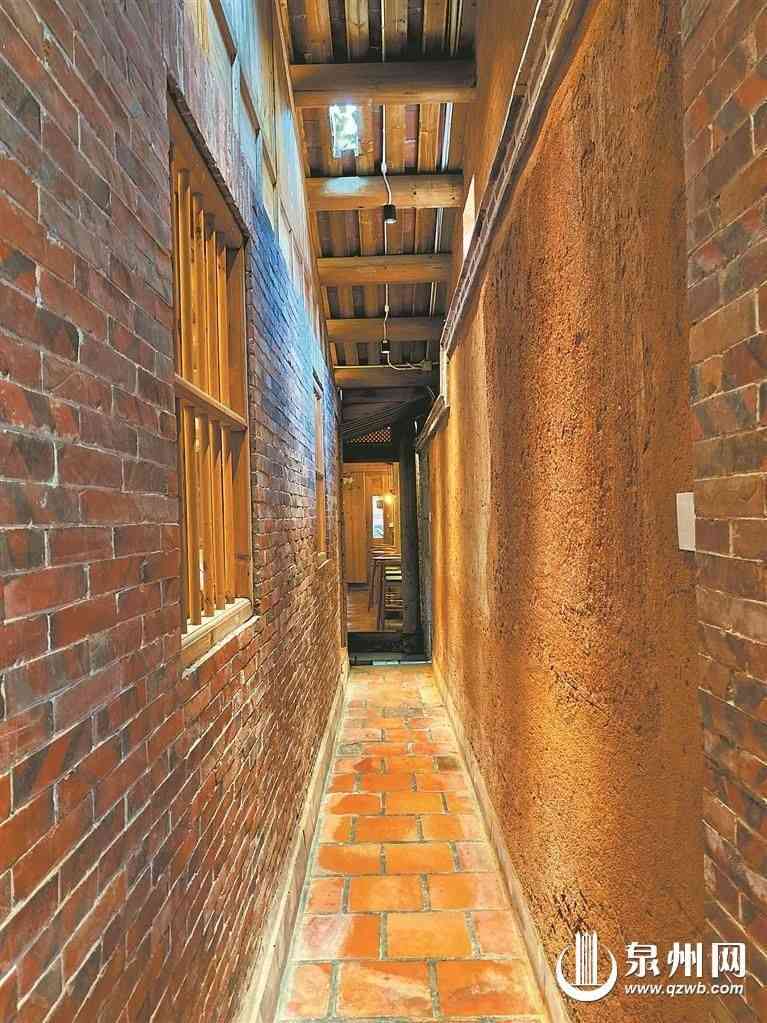

在古厝里,紅色的地磚和紅磚墻保留了閩南古厝最原始的特色。大廳的吊燈靈感源于惠安女的斗笠;而大廳背景墻上的泉州插畫風物地圖則是麗娜的手繪插畫;古厝各房間的燈光由專業的燈光設計師精心打造,既巧妙隱藏了電線,又通過不同角度的光源凸顯了古厝屋頂的建筑特色,柔和的燈光在古厝空間內營造出家的意境;狹長的紅磚過道成為網紅打卡地;可以吐泡泡的金魚花燈增添了一份趣味和古韻……在盡可能保留建筑原樣的同時,軟裝布置強化了閩南風情。

狹長的紅磚走廊成為網紅打卡地

團隊還聯合泉州在地覓秋甜品工作室,以泉州風土、非遺為靈感,創作各種甜品茶飲。諸如刺桐花、東西塔、石敢當等造型的手工餅干,以簪花、姜母鴨為造型的蛋糕、鐵觀音研發的一茶三品,紙織畫、惠安女圖案設計的宋元郵茶包、結合惠安女頭巾設計的抱抱袋……各式濃縮泉州元素的伴手禮,都成為游客可以隨身帶走的泉州小物。

溫暖的不僅僅是古厝的燈光,還有在古厝裝修時遇到的人。為了幫助團隊節約成本,花燈手藝人根據要求制作好金魚骨架,然后指導他們自行上色;在訂單已經排到明年的忙碌中,金蒼繡手藝人擠出時間幫他們設計出宮燈作品。在古厝的每一個角落都能找到泉州非遺手藝人的痕跡。

為了讓路過的人更清晰地看到古厝的面貌,店門口還改造了一扇大大的折疊推拉門。坐在古厝院落的天井里朝巷子望去,就可以看見人來人往,閉上眼睛,聆聽經過巷子的鈴聲、車聲、叫賣聲、雨天的雨聲、人與人之間的問候聲、孩童的嬉戲聲,最是古城煙火氣。

團隊成員不論身在何處,都會定期召開線上會議,復盤近期運營情況或者碰撞新想法,不斷豐富古厝的文化內涵。團隊還計劃以泉州為始,拜訪100位非遺老師,再造100件風物,向世界表達文化自信。今年,他們將在古厝落地多場非遺推廣活動,迎接更多來串門的朋友,通過體驗非遺,進一步了解泉州。

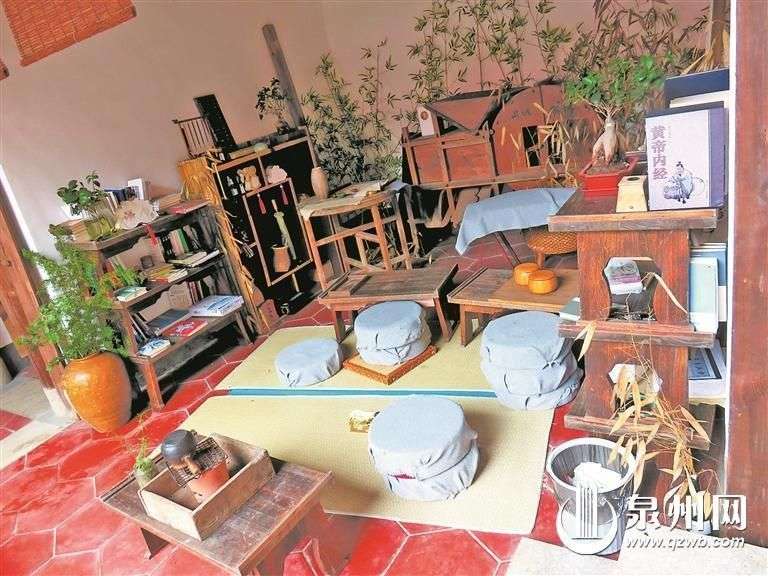

小院里展示的不少物件帶著鄉村生活痕跡

雅致的“自助小院”

講傳統重創新

自助生活進民居

每每回到位于南安蓬華鎮山城村的老房子,郭建全和郭建遠看著閑置了至少35年、空蕩蕩的老厝,心里就有點五味雜陳,活化利用老厝的心愿由此萌發。他們等待了很久,終于遇到了來自南安的木荷和來自南京的老白,兩個年輕人帶來了“自助院子”的理念。

房子投入的成本微乎其微,房主把老宅提供出來給大家自助使用,訪客分攤各類生活成本。在這里不用付房費,睡的是大通鋪。電磁爐、煤氣灶、土灶臺、熱水器、廚房……生活設備齊全,訪客可以到附近的鎮區購買食材和生活用品,把這里當成自己的家,過上“自助式”的生活。來這里的每一個人都親切地稱呼老房子為“院子”。

作為過往歲月見證者的古厝,不少還保留得不錯,如果隨著時代變遷而被遺忘,未免過于可惜。清空了古厝里的雜物和落灰后,木荷帶來了閑置的竹簾,郭建遠添置了一些桌椅,搬來了些廢舊農具。曾經從事傳統文化教育的木荷希望營造一個與當地生活相關、簡單清雅的氛圍。

在院子的不同角落,書架上擺放不同題材的書籍,墻邊有木質風谷機,還有書桌、圍棋桌,以及竹竿、竹葉和盆栽等物件。院子在經過整理后煥然一新,散發出文藝氣息。其他的物件則是由到過這里的訪客添置的。他們把從周邊摘來的野花分成花束養在玻璃瓶、礦泉水瓶中,再擺到院子里各個角落,裝飾著小院。

有的訪客返程后還會把家里閑置的書籍、搖椅寄來院子,有的還會郵寄生活用品和自家當地的特色小吃,大家用自己舉手之勞的行動為小院做力所能及的事。

有人來這里療愈,有人來這里考察,有人來這里體驗生活。院子只提供大通鋪而不設單人間,也是希望訪客通過體驗“自助式”的生活方式感受周邊鄉村的人文氛圍。木荷說,院子自今年1月底開始運行至今,通過線上推廣,已有來自內蒙古、甘肅、江西、江蘇、廣東、重慶等地的訪客來短暫住宿,也有訪客在院子里過年,與當地村民一同體驗充滿閩南氣息的傳統民俗。

老房子因為有人居住,又煥發了生機。

采訪接近尾聲時,記者遇到了一位來自多倫多大學的學生訪客,他在院子里已經住了兩個星期,結束相關的課題調研工作后即將返程。記者和木荷正要離開,他說:“你們先走,我來收拾清理茶盤。”他已將自己融入到院子的生活中,精心照料著院子的一切。

易恢檢參與番仔樓的清理改造

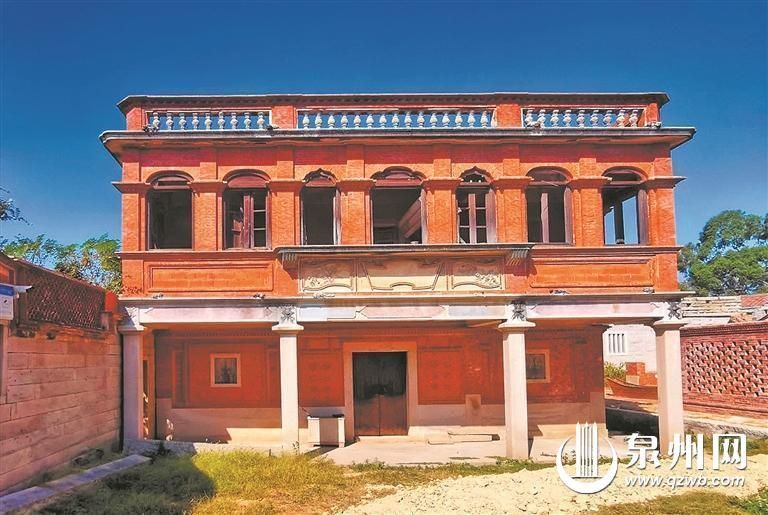

清理后煥然一新的番仔樓

重保護細打理

百年番仔樓變身

“番仔樓的框架保存得比較好。再過兩個月,整體的修繕工作就能完成。”從今年3月底開始,來自湖南的易恢檢在網絡平臺持續發布改造番仔樓的進度,“可遇小院”的樣子越來越清晰,“改造老房子是一件治愈的事情。”

去年,愛旅行愛折騰的易恢檢在上海干了八年的程序員后,在34歲時裸辭來到泉州,找到了人生的新起點與可能性。他在網上與臺商投資區的龍蒼社區“一見鐘情”,決定來實地看看它的真容,果真被當地一處老房子深深吸引住了。“當時特別喜歡,這座房子過去肯定很漂亮。”易恢檢決定租下這座房子,甚至去東莞與房東面談,最終說服了房東同意出租。

在改造過程中,易恢檢不斷發現番仔樓獨特的美。一樓角落的房間,每當夕陽西下,陽光透過窗戶投射到房間的紅色地磚上,金色的光芒暖透人心;二樓長達十米的陽臺是他的最愛,站在那里透過窗戶看龍蒼社區,仿佛是在畫框里欣賞著紅磚厝社區的美景;三樓的天臺則可以環視龍蒼社區的全貌。

原本雜草叢生、破敗不堪的番仔樓正在蝶變中。前庭雜草已被清理,種上新的植被。為了加固房屋結構,易恢檢除了向從事建筑工作的父親請教,還通過網絡與網友交流,最終找到鋼結構結合水泥澆灌的方式,在保護番仔樓的同時也起到了安全加固的作用。為了呈現心目中番仔樓的樣子,易恢檢通過網絡淘到了物美價廉的各類建筑配件,甚至有網友愿意捐出一些老物件來支持易恢檢后期的軟裝添置。

短短半年,易恢檢就打開了自己人生的全新歷程。隨著改造的不斷推進,雖然目標還在不斷調整,但也逐漸清晰——“閩南與南洋建筑相結合的風格。”戶外小院已經初具規模,他計劃做成一個休閑吧,配備共享廚房,房子的主體將改造成民宿,“希望在城市忙碌的人們,可以到這個寧靜的小村落享受慢時光。”

改造房子的過程中,易恢檢也在療愈自己,“房子和我都迎來了新生。”現在的龍蒼社區也成為易恢檢口中的“我們社區”。有一處房子,寫寫代碼,與來自不同地方的人交流……這里不僅是他生活的新起點,也是他未來的一個落腳地,更是他向往的生活。

責任編輯:蘇慧敏