在科學界人士看來,張文裕、王承書夫妻倆是世界科技領域的佼佼者,雙雙榮膺院士桂冠,譽滿全球;在惠安人眼中,他們夫妻倆是相互扶持、相濡以沫的“神仙眷侶”,也是甘于為國家科學事業俯首耕耘一生的“特殊鄉賢”。而今再訪張文裕故居,重溫這對夫妻院士取得的卓越成就,更令人對無私奉獻的科學家們,多了一份愛戴與敬意。

孤身赴京 展開逐夢之旅

去年,天津核工業理化工程研究院組織的原創話劇《王承書》在全國各地演出,以情景重現的方式,讓人重溫了張文裕、王承書這對夫妻院士光輝的一生。“功成不必在我,功成必定有我”,老一輩科學家的無私奉獻精神深深打動了在場每一位觀眾,許多觀眾現場落淚。王承書是核物理學家、工程物理學家,我國鈾同位素分離理論研究的奠基人,為我國第一顆原子彈的成功爆炸及鈾濃縮技術的發展作出重要貢獻。而她的丈夫張文裕,惠安縣涂寨鎮新亭村宮后自然村人,旅美歸僑,是中國高能物理學科開拓者和奠基人,中國科學院高能物理研究所首任所長,為建成我國第一臺高能粒子加速器——北京正負電子對撞機作出重大貢獻。

話劇《王承書》劇照

張文裕出身于普通窮苦家庭,他是怎么一步步成長為高能物理學家,并將有“天才中的天才”之稱的王承書娶回家的呢?這恐怕還得從一場“追夢之旅”說起。

1910年,張文裕出生于惠安縣涂寨鎮。據張文裕的侄孫張華昆介紹,早年張文裕的家里是比較清貧的,父親張碧泉在涂寨街經營“玉壺天藥材鋪”,生意尚可,但也僅能養家糊口。張碧泉原本育有六子二女,可惜其中三兒二女相繼早夭,所余三子為文裕、文珍和文碩。孩童時的張文裕曾入讀私塾,他天生聰慧,而且酷愛讀書,常常拿起書就看得入迷。1921年轉入惠安時化小學(現惠安縣實驗小學)就讀,成績名列前茅。1923年,張文裕順利考入當時的泉州名校培元中學。在這里,他的成績一如既往的優異,也讓時任校長許錫安對他刮目相看。豈料就在畢業那年,因家中突生變故,張文裕輟學打工半年,再度返校時已錯失畢業考。校長許錫安實在舍不得讓這樣一位優秀學子失去繼續學習的機會,便介紹張文裕前去找他的老友、北京燕京大學物理系主任謝玉銘教授幫忙。張文裕于是帶著老師和同學們為他籌集的路費,動身進京,展開年輕的“追夢之旅”。在找到謝教授后,他說明來意,懇請獲得一次“補考”機會。謝玉銘教授在認真考核了張文裕的知識儲備后,發現他真是一個好苗子。后來,在謝玉銘的極力協調下,燕京大學單獨出題考張文裕。最終,張文裕以優異成績被破格錄取,從此踏入燕京大學之門。

大學四年,張文裕一絲不茍的學習態度和穩扎穩打的學習方法,讓他獲得了優異成績,尚未畢業即被提升為助教,從此有了相對穩定的收入。1931年,大學畢業后,他正式留校在物理系當助教,并攻讀研究生。1933年獲碩士學位,次年升任正式教師。而在燕京大學校園內,他也遇到了自己的一生伴侶——王承書。

志同道合 兩心互為歸屬

王承書,1912年出生于上海一個富裕優渥的書香之家,從小因智慧超群,被視為“天才中的天才”。1930年,王承書保送燕京大學。因立志要改變中國物理學落后現狀,她果斷要求進入物理系。當年燕京大學物理系只招收13名學生,她是唯一一位女生。而就在大學期間,王承書注意到時常有一位風度翩翩的年輕教師夾著講義,從教室窗口走過。后來一打聽,原來此人就是燕京大學里有名的才子張文裕。巧的是,不久后,張文裕還成了王承書的導師。兩人志同道合,一起發表論文《大氣電位梯度的自動連續記錄》《薩金特曲線與核貝塔衰變理論》等,時間一長,從互相欣賞對方,逐漸變成兩顆心的相互吸引。

張文裕和王承書的工作舊照(翻拍)

1934年,王承書畢業了,拿的是全系第一的成績,接著修讀碩士。而此時,張文裕考取中英庚款公費留學名額,獲得赴英國劍橋大學留學的機會,這對于胸懷科學救國夢的他來說,是一次難得的機會。王承書不僅理解張文裕,而且表示自己會留校等待張文裕歸來。

1935年,張文裕登上赴英的輪船,前往劍橋大學卡文迪什實驗室攻讀博士學位,導師是該實驗室主任、諾貝爾獎獲得者、著名物理學家盧瑟福。此次留學為張文裕打開了遼闊的科學天空,他在核物理領域里突飛猛進,與合作者寫出的五篇論文發表在權威刊物上,引起了國際核物理學界極大的反響和重視。1937年,日本侵略者悍然發動“盧溝橋事變”,消息傳到英國后,中國留學生們群情激奮。張文裕立即寫信給中英庚款董事會,要求提前回國參戰,抗擊侵略。中英庚款董事會批復讓他先考取博士學位,再圖回國。1938年11月,已經獲取博士學位的張文裕跨越重洋,取道河內抵達昆明,回到烽火四起的祖國。張文裕暫留西南地區,先后在四川大學、西南聯合大學任教。在西南聯大,他開設了“天然放射性和原子核物理”的課程,對象主要是助教和研究生,其中包括楊振寧、唐敖慶、虞福春、梅鎮岳等精英人才。

1939年,相戀多年的愛人王承書來到昆明。幾年的離別之苦,使張、王二人更體會到了團聚的喜悅。同年9月,在物理學家吳有訓的主持下,張文裕與王承書這對學界戀人在昆明完婚,有情人終成眷屬。

沖破阻礙 義無反顧回國

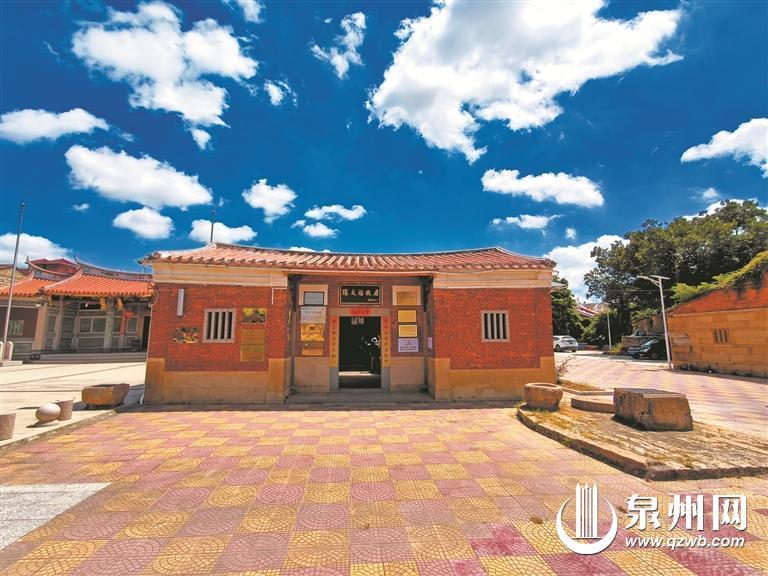

張文裕故居現位于惠安涂寨鎮新亭村宮后自然村,該閩南老厝始建于二十世紀二三十年代。故居坐北朝南,為兩進三間張硬山式建筑,土木磚石混合結構。二十世紀七八十年代進行過修繕,2009年又對三間張住宅進行全面修繕,歷時三年完工。

張文裕故居現位于惠安涂寨鎮新亭村宮后自然村

故居今辟為張文裕紀念館,厝內仍存有一方“玉壺天藥材鋪”匾額,大廳內高懸張文裕、王承書夫妻倆的照片,二人居住過的臥室也得以原樣保留。張華昆指著臥室中一個陳舊的藤條皮箱告訴筆者,這就是當年張文裕所用行李箱,它曾陪伴張文裕多次跨海越洋、乘風破浪。如今箱子鎖頭雖已生銹,箱體也多處磨損,但它卻是一代科學家不斷追求真知的見證物。這箱子據說在1956年張文裕從美國回到香港時,還險些被美國特工扔到海里。

當年張文裕所用藤編皮箱

1939年,張文裕與王承書成婚后,由于當時國內沒有從事科學研究的條件,兩人生活也成了問題。不甘沉淪的王承書經過一番認真的準備,考取了美國密執安大學的研究生,不久遠涉重洋到美國求學去了。1943年,張文裕也接受邀請,到了美國的普林斯頓高等學術研究機構帕爾麥實驗室做客座教授,從事核物理教學和科研工作。1947年,張文裕在實驗中發現μ子原子及μ子原子能級間躍遷發射的γ射線,突破了盧瑟福—玻爾原子結構模型,開拓奇異原子研究的新領域,獲得了重大科研成果,為原子物理學作出巨大貢獻。這項新發現,也被國際物理學界稱為“張原子”和“張輻射”。1949年,張文裕轉任普渡大學物理系教授,是普渡大學宇宙線物理研究的開創者。

1949年10月1日,中華人民共和國成立了。即使在美國生活富裕且穩定,張文裕和王承書還是決意拋下一切,回國奉獻。但在當時美國政府有一條禁令:凡是在美學理、工、農、醫的科學家都不允許回歸中國。學術能力有目共睹的張、王二人,也在受禁之列。美國對于他們一家的回國多加阻攔,甚至派人監視他們的行蹤。直到1954年,周恩來總理在日內瓦會議上譴責了美國的做法,在國際輿論之下,美國不得不解除禁令。得知此事的張文裕和王承書立刻把行李和資料打包成300多個包裹分批寄往北京,并于1956年搭乘輪船經香港回國。正當人們等待開船時,突然上來一伙美國聯邦調查局特工和美國移民局警員,強行搜查張、王二人的艙房,但卻一無所獲。惱羞成怒的特工甚至還將兩人隨身帶的部分行李箱拋入海中泄憤,但這場鬧劇最終也只能悻悻收場。張、王二人沖破重重阻礙,終于回到了祖國的懷抱。

無私奉獻 成就學界美談

歸國后,張文裕、王承書被安排在中國科學院近代物理研究所工作。張文裕任宇宙射線研究室主任、研究員,1957年被選聘為中國科學院學部委員(后稱院士)。王承書是我國鈾同位素分離理論研究的奠基人,她還為我國第一顆原子彈的成功爆炸及鈾濃縮技術的發展作出重要貢獻。1980年,她也當選中國科學院學部委員。“夫妻院士”成為國內科學界的一段美談。

1957年,張文裕提議在云南宇宙線高山實驗站增建一臺大型云霧室組。云霧室組建成后,開展了一系列宇宙線課題研究,培養了一批我國第一代宇宙線研究人才。經過十多年的潛心研究,1972年中國科學工作者利用該云霧室組觀測到宇宙線中一顆重粒子,受到國際核物理學界的高度重視,被譽為“開天辟地的使者”。至今,該云霧室組仍是世界上海拔最高、規模最大、條件最好、設備最先進的云霧室組。

1973年至1984年,張文裕任中國科學院高能物理研究所首任所長。1975年,張文裕等科學家再次向國家提出“關于高能加速器預制研究和建造問題的報告”,周恩來批準了這個報告。1981年,張文裕親自主持高能物理研究基地建設調整方案的論證,為敲定建造北京正負電子對撞機起了關鍵作用。1984年10月,北京正負電子對撞機建造工程開始實施,聽聞這一消息的張文裕非常激動。在施工期間,他多次拖著病體參與工程問題的討論,并到現場了解工程進展。1988年,北京正負電子對撞機順利建成并成功試驗,這意味著我國高能物理事業的發展進入了新時代,張文裕多年的愿望也終于實現了。

1992年11月5日,張文裕這位儒雅隨和的科學家與世長辭,享年82歲。彌留之際,張文裕立下遺囑:捐獻全部積蓄,不為子孫留遺產。他捐獻10萬元給西藏建一所小學,后來該校被命名為“張文裕希望小學”,校長還不遠千里來到惠安,將一幅代表崇高敬意的藏族唐卡贈予張文裕的家人;張文裕也給母校泉州培元中學捐獻3萬元,培元中學為紀念張文裕,將一座樓命名為“張文裕科學實驗樓”。

西藏文裕希望小學贈送的唐卡

在愛人離開兩年后,1994年6月18日,王承書院士亦因病逝世。

培植文風 傳承科學精神

張文裕故居內,如今陳列著珍貴文物、照片等,展示著張文裕、王承書夫妻院士精彩的一生。該故居近年還被授予惠安縣愛國主義教育基地和國防教育基地等稱號。而在故居外的廣場上,立有這對夫妻院士的半身塑像,他們和藹親切的笑容,感染著四面八方涌來的游客。

張文裕故居為惠安縣級文物保護單位

廣場上立有“夫妻院士”的半身塑像

張華昆稱,他們張氏這一族是明代惠安名宦張岳的后裔,自古以來家風淳厚。張氏祖輩抱守“達則兼濟天下,窮則獨善其身”的家國情懷,以“有福方能坐讀書,成才未可忘憂國”為家訓,引導后代善養正氣、培植文風。1996年6月16日,張華昆出差從廈門搭乘大巴車返回惠安,看到車上有兩名小偷正在持刀盜竊旅客錢物,當即上前制止,在與持刀歹徒展開搏斗中,胸部、腿部、手臂多處被捅傷,但他仍緊緊抓住歹徒不放。此時,巡警聞訊趕來合力將歹徒制服。經審訊,兩名歹徒系外逃通緝犯。1997年,張華昆被評為全國見義勇為先進個人。“我們從小就接受家風教育,知道為人要正直,另外也對文教事業特別看重。”張華昆稱,近幾年來光他們這個宮后自然村就培養出了3位博士,張華昆之女張春玲年僅35歲即從福建師范大學物理量子專業博士生畢業,為副教授級高工。

張文裕一生重視教育事業。1984年,母校泉州培元中學舉行80周年校慶,他應邀回到闊別多年的家鄉,出席了校慶活動。他對時任校長許碧茵說,如果沒有母校的培養,就沒有他的今天。校慶當天,張文裕還為母校學子們作了題為《成長之路在于腳下》的報告,勉勵同學們要勤奮苦讀,日后成為國家棟梁之材。趁著回鄉之時,張文裕也訪問了自己的另一所母校——惠安縣實驗小學(舊稱時化小學),并在教室里留影。2013年,為紀念張文裕先生,學校專門為其塑像,通過向全校師生介紹他的事跡,傳遞對老一輩科學家的敬意。

而今,惠安縣充分發揮張文裕故居的名人品牌效應,將故居打造成熱門研學點。每年組織各地學生群體到此研學,大力弘揚以愛國、創新、求實、奉獻、協同、育人為內核的科學家精神,號召學習張文裕熱愛祖國、獻身科學的崇高品德,同時營造尊重知識、熱愛科學、崇尚創新的濃厚氛圍。

責任編輯:蘇慧敏