現(xiàn)年70歲的閔衛(wèi)是豐澤區(qū)泉秀街道泉淮社區(qū)的名人,這源于她手中的那把小剪刀。走進閔阿姨的家,可以看到裝飾有圖案豐富、數(shù)量眾多的剪紙,喜字、福字被貼在門窗和墻壁上,以泉州十八景為代表的山水風景被閔衛(wèi)精心裝裱起來。除此以外,飛禽走獸、漫畫人物、城市變遷,都被她的巧手剪出,收藏在兩本厚厚的剪紙冊。

閔衛(wèi)從小觀察母親剪紙,在孩童時期就能夠獨自剪出精致的小幅作品,退休后的她又重新拿起剪刀,用剪紙這一非遺技藝記錄下泉州40年的變化。

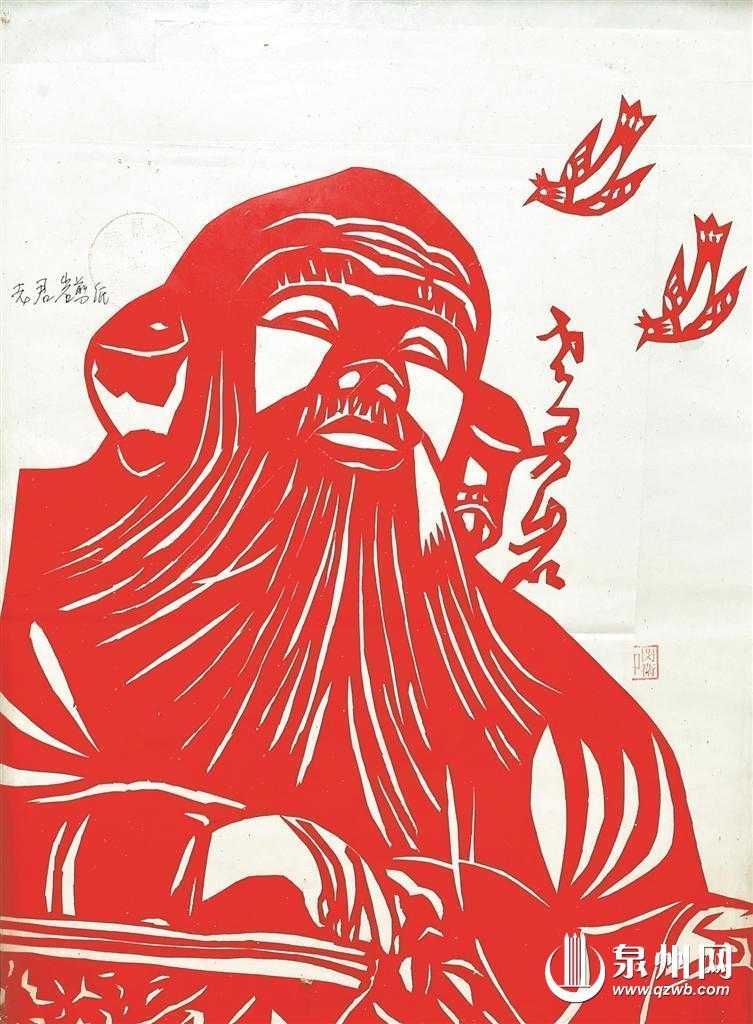

閔衛(wèi)和她的剪紙作品

從母親處學會剪紙 自愿到艱苦地方建設祖國

閔衛(wèi)出生于陜西省華陰市,4歲時由于黃河改道,全家遷往陜西省蒲城縣。閔衛(wèi)的父母以務農(nóng)為生,但母親有一門剪紙的手藝,觀看母親剪紙成為她童年的一件樂事。

“當時每逢村中有新生兒出生或者小孩過周,都會請我母親制作虎頭鞋,一雙小小的虎頭鞋,涉及縫紉、刺繡等多門技藝。我到現(xiàn)在還記得母親會用針線手工為虎臉繡上眉毛,最后的成品虎頭虎腦,十分可愛。”

“我母親還會剪紙,剪出的作品有些用于裝飾虎頭鞋,有些就剪成各式各樣的花朵貼在身上。”作為家中的老幺,閔衛(wèi)從小就對剪紙充滿興趣,經(jīng)常在母親剪紙的時候觀察她起刀、剪裁、修剪的每一步,在日積月累中她也學會了剪紙。

“每年過年前家中要大掃除,大人負責打掃衛(wèi)生,而小孩主要負責糊窗子。當時窗戶是一個糊上白紙的大木框,母親會給我一角錢,去供銷社買一張大白紙,回家后用面粉加水燒成漿糊,把整張白紙貼在窗戶上。熱愛生活的母親還讓我們把窗花貼上,當時我就嘗試自己剪出小小的紅窗花,把寓意美好的窗花貼上去。”閔衛(wèi)說。

1972年,閔衛(wèi)高中畢業(yè),回到家鄉(xiāng)蒲城縣賈曲鄉(xiāng)前宜安村,成為一名回鄉(xiāng)知青,擔任團支部書記、民兵連副指導員等職務。1974年,她通過推薦參加考試,進入張家口的地質部探礦機械工業(yè)學校學習,并在兩年后畢業(yè)。她放棄了分配到的北京市地質研究所工作,而是寫了一份決心書,表明要到“最遙遠的邊疆去建設祖國”。最后她被分配到工程兵水文地質部隊延安某部隊工作,主要負責機械修理,也是在部隊,閔衛(wèi)遇上了自己未來的丈夫。

轉業(yè)后來到泉州 用剪紙推介泉州美景和文化

二人感情很好,很快便步入了婚姻。1984年,閔衛(wèi)和丈夫一同轉業(yè),從自己熟悉的三秦大地來到丈夫家鄉(xiāng)泉州。“當時剛進入泉州地界沒多久,就看到一棟棟紅色外墻的古民居,屋檐高高翹起,當時的我感到新奇無比,沒想到這一待就是40年。”閔衛(wèi)說。

閔衛(wèi)先后在泉州化纖廠、環(huán)衛(wèi)處、房改辦、住房公積金管理中心等擔任會計職務,2004年退休后又被原單位返聘。2011年,為了照顧小孫子,閔衛(wèi)正式退休,開啟了自己的“第二春”。

她在泉州市老年大學和豐澤區(qū)老年大學學習書法、二胡和葫蘆絲。同時,年幼時的經(jīng)歷也喚起她對剪紙的熱愛,重新拾起剪刀開始剪紙。

閔衛(wèi)剪紙的題材多種多樣,但剪得最頻繁的,是泉州的風景。“我在泉州生活了40年,見證了這座城市的發(fā)展與變化。剛來到這座城市的時候,當時街道還不多,就中山路比較繁華,不遠處有大片的稻田,稻田旁種的馬尾松高高聳立,夏天起風的時候馬尾松發(fā)出‘唰唰’的聲音,很是愜意。”閔衛(wèi)回憶道。

為了讓更多人看到泉州美麗的景色,閔衛(wèi)決定把泉州十八景剪出來,與人物、生肖等簡單圖案不同,風景需要耗費大量精力寫生及構思,于是她用一年多的時間,外出寫生,把景色記錄到本子中,然后琢磨剪紙新技法。最后,開元寺的雙塔凌空、崇武古城的聽濤、洛陽橋的潮聲、府文廟的生輝、牛姆林的探幽等十八處景色在閔衛(wèi)手中“活”了起來。

除了剪紙,閔衛(wèi)還對古詩詞情有獨鐘,她的詩詞作品表達了對泉州“第二故鄉(xiāng)”的喜愛,如她在《情暖泉州》中寫道:“條風十米贊泉州,姹紫嫣紅紙上牛。文化傳承飄四海,夕陽情滿遍天柔。”

責任編輯:蘇慧敏