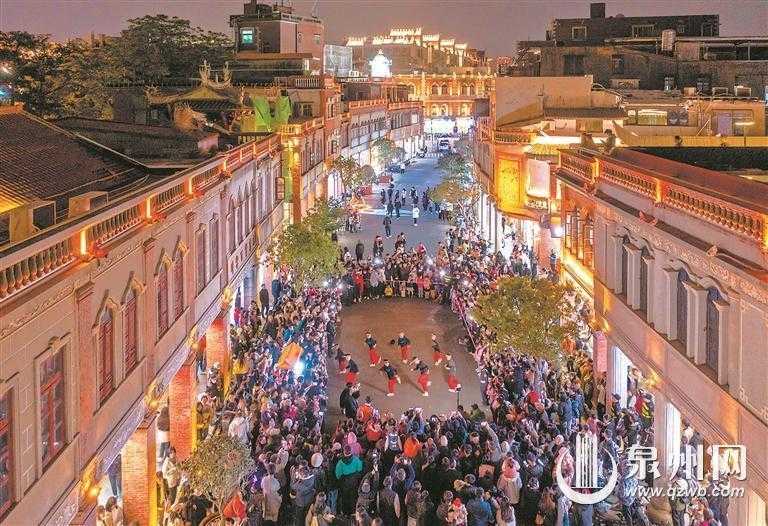

節假日期間,在泉州中心市區中山路舉辦非遺演出,市民、游客“零距離”接觸泉州非遺瑰寶。(陳英杰 攝)

近日,全國非物質文化遺產保護工作100個先進集體名單公布,泉州市文化廣電和旅游局名列其中。

據了解,全國非物質文化遺產保護工作先進集體是為推動非物質文化遺產系統性保護作出突出貢獻的先進典型,由文化和旅游部評選表彰。泉州市文化廣電和旅游局獲此殊榮,進一步展現了泉州在非遺傳承與弘揚上的卓越成效。

泉州是古代“海上絲綢之路”重要起點城市、國務院首批公布的24個歷史文化名城之一、首屆“東亞文化之都”、國家公共文化服務體系示范區。“泉州:宋元中國的世界海洋商貿中心”列入世界遺產名錄。泉州是全國唯一同時擁有聯合國教科文組織全部3大類別非遺名錄的城市,現有各級非物質文化遺產726個,其中,6項非遺被列入聯合國教科文組織非物質文化遺產名錄,國家級非遺36項,居全國地級市前列。全市擁有國家級非遺傳承人35人,省級128人,市級472人,形成了家族傳承、師徒傳承、校園傳承等傳承模式。此外,泉州還擁有非遺工坊184家,全省領先。全市共建有非遺館12個、全市非遺傳習所370個、非遺展示點1000個。

多年來,泉州市文化廣電和旅游局始終堅持“政府主導、群眾主體、專業推動、社會參與”的原則,持續開展閩南文化(泉州)生態保護區建設和非遺活態保護傳承,先后起草、推動出臺《〈閩南文化生態保護區總體規劃〉泉州市實施方案》《閩南文化生態保護區泉州市行動方案(2021—2025)》《泉州市閩南文化生態保護區管理辦法》等,全力推動閩南文化生態保護區區域性、整體性保護。完善《泉州市市級非物質文化遺產代表性傳承人認定與管理辦法(試行)》《泉州市市級非物質文化遺產代表性項目申報評定(暫行)管理辦法》等,進一步推進依法保護非遺工作,不斷推動非遺系統性保護,推進非遺活化傳承,取得社會效益和經濟效益雙豐收。

非物質文化遺產保護有助于傳承和弘揚優秀的傳統文化,泉州市文化廣電和旅游局通過數字化等手段強化非遺傳承保護。運用錄音、錄像及文字記錄等方式,將瀕危非遺項目的表演、技藝展示過程等記錄下來,搶救征集其珍貴實物和資料,整理分類,并建立翔實的檔案或數據庫,做好資料的編輯和出版工作。啟動瀕危非遺項目代表性傳承人數字化采集,口述史及慕課拍攝項目,對瀕危非遺項目進行圖像拍攝制作及推廣,同時采取數字化手段推動非遺年輕化表達,培育了新的文化消費。

探索“非遺+N”模式,促進非遺保護與文旅經濟發展雙贏。通過“+文創”“+旅游”“+民宿”“+研學”“+演出”“+健康”“+法律”等跨界融合模式,探索非遺活態傳承和活化利用的多種載體和形式,推進非遺進古城、進酒店、進車站、進景區等,打造了西街、五店市、蟳埔等一批火爆旅游景區和網紅打卡點,運用非遺工藝推出的兔年“簪花兔”、龍年“龍生九子”等藝術裝置、文創成果,引爆旅游市場。改造工藝美術廠、紅旗坊等非遺工坊,傳承非遺的傳習所及體驗工坊遍布古城街巷。泉州文旅小分隊赴北京、哈爾濱和歐洲等地展示宣介泉州非遺,極大地活躍了非遺活化傳承的社會氛圍。

此外,泉州市文化廣電和旅游局持續促進非遺生產型項目的轉化,注重培養非遺電商人才,舉辦各種非遺購物節,做大做強特色經濟,讓非遺產業有前景、有奔頭,非遺文創走進百姓家。

系列舉措讓泉州非遺“活”起來、“火”起來,走向了世界舞臺。蟳埔民俗文化村憑借蟳埔女簪花圍習俗火出圈,在世界范圍內掀起簪花熱潮,直接帶動蟳埔成為旅游熱點,引爆泉州文旅市場。每年舉辦元宵泉州燈會、文化和自然遺產日、非遺購物節等精品活動,每兩年舉辦海上絲綢之路非物質文化遺產展等重要活動,構建國內國際非遺交流平臺。2024年恢復舉辦泉州民俗踩街活動,吸引超30萬人次到場觀看。2024年春節元宵燈會展出花燈超2000盞,為歷屆最多,進一步向世界展示和傳播了泉州非遺魅力。

責任編輯:蘇慧敏