編輯部公告

本網熱忱歡迎網友投稿,您可以從以下方式中任選其一:

投稿郵箱:whcyw888@163.com

泉州藝術家大膽對磚雕進行創新,有的結合篆刻技術,有的融入本土文化元素,有的創新傳播方式,比如把磚雕作品融入郵票、紀念張、明信片

磚雕文化味濃

創新磚雕視覺沖擊力強

石敢當等泉州元素融入磚雕

磚雕技藝引起愛好者共鳴

在交流中提升磚雕文化

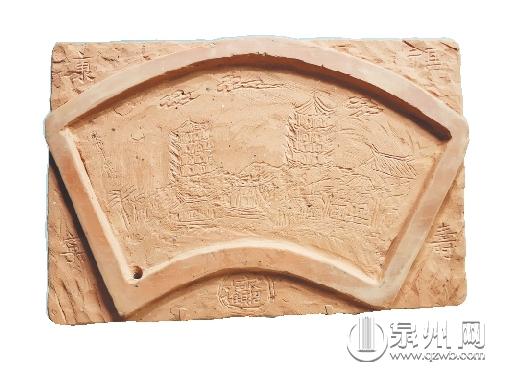

磚雕里的泉州東西塔別有一番風情

用磚雕刻畫抗疫精神

磚雕,以傳統的紅磚為基本材料,運用高低浮雕、透雕和線刻等手法,雕琢各種人物、花卉、風景、動物、書法等圖案,使其與整體建筑環境融為一體,匯集了雕塑、繪畫、書法等多種美學技藝,是中國代表性的民間藝術之一。在泉州,藝術家大膽對磚雕進行創新,有的結合中華傳統文化珠寶——篆刻技術,有的融入泉州本土文化元素,有的創新傳播方式,為傳承優秀的閩南磚雕文化作出貢獻。

□記者 曾廣太 文/圖

以篆刻之法刻紅磚

泉州是歷史文化名城、“東亞文化之都”,除了“中國音樂歷史的活化石”南音在此薪火相傳外,有著數千年歷史的中華傳統文化瑰寶——篆刻藝術同樣在這個古老又充滿活力的城市中滋養傳承。

一方印中,既有豪壯飄逸的書法筆意,又有優美悅目的繪畫構圖,并且更兼得刀法生動的雕刻神韻,可稱得上“方寸之間,氣象萬千”。在現代化城市中,這門有著古老審美情趣和手工雕琢溫度的藝術,散發出不同尋常的魅力,吸引了泉州不少人沉醉其中。

篆刻藝術作為國粹之一,為歷代文人墨客所鐘愛,在方寸之間可獲得無盡的審美愉悅和藝術享受之感。創立泉州“萬印社”的曾永卿,不僅在印章上刻字,更在閩南紅磚展現篆刻技藝。他一方面深入研究中國印學,追本溯源,宏覽百家,摹習經典;另一方面,發揚中華優秀傳統文化,將世界非遺篆刻藝術運用在中國非遺閩南的紅磚上,進行大膽的藝術創新。其用篆刻方法刻出的磚雕作品,可置于墻上裝飾、桌面擺設,抑或是藝術收藏,將人帶入清凈淡泊、高雅智慧的意境之中。

把篆刻藝術運用到紅磚上的,還有吳育琳。出生于泉州的吳育琳,13歲時跟隨泉州殘疾人藝術家張嘉濱學習篆刻。2012年,吳育琳結合書法和篆刻功底,開始嘗試在閩南紅磚上進行創作。“在學習、工作時期,我都沒有放棄篆刻,一次偶然機會接觸了磚雕,就想從中實現突破創新。”吳育琳說。

刻刀繪就泉州元素

東西塔、老君巖、閩南古厝群……走進吳育琳的工作室,一件件磚雕作品飽含泉州元素,其雕刻技藝之精細令人贊嘆。工作桌上,擺放著一塊木榔頭、一把定制刻刀、一盞臺燈,十分樸素。吳育琳拿著刻刀開始雕刻紅磚,還不時拿起木榔頭仔細敲打,動作十分嫻熟。經過一番雕刻,字跡慢慢浮現。

“從雕刻小印章到雕刻大紅磚,不僅字體比例放大了,材質也變化不少,一開始也很難適應。”吳育琳說,雕刻一件紅磚作品需要經歷構思、起稿、繪圖、修改和定型等過程,還要根據線條、比例、層次感等進行雕刻。

隨著紅磚雕刻技藝不斷提升,吳育琳更加注重內容的選材與創作。在他的作品中,《美麗泉州古城》特別搶眼,東西塔、西街、閩南古厝群等均落在方方正正的紅磚中,一股濃濃的泉州文化味撲面而來。

“在磚雕中融入泉州元素,讓大家在欣賞作品的同時,也能夠了解閩南文化,了解泉州。”吳育琳說,他還計劃雕刻泉州有代表性的景區以及福船、惠女等各地人文風情。

用磚雕繪就泉州元素時,曾永卿甚至還會進行材料創新。他會把一些作品運用到金箔、彩繪、樹脂材料等進行外表裝飾,讓磚雕作品更具視覺沖擊力。有的作品利用磚雕原材料的邊角料,借用美術雕塑、抽象藝術等呈現形式,使磚雕作品更具現代氣息。

傳統文化 時尚表達

泉州人將閩南特有的泥土燒制成紅磚,千百年來,這抹赤紅不僅成為泉州人祥瑞的色彩,更是思鄉與故土的符號,也是海峽兩岸絲綢之路的文化之根。這種熱愛,不但使紅磚文化展現在泉州人的生活中,更深深地滲入全世界每個泉州人的意象里。

誡子書、弘一法師頭像、風景圖……吳育琳的刻刀如筆一般在紅磚上盡情“作畫”,為家鄉創作出更多作品,讓一塊塊雕刻著老君巖像、古大厝的閩南紅磚,成為閩南文化的載體,向世人傳播和弘揚閩南文化。“現在的年輕人通過學習傳統的磚雕技藝,然后發揮自身敢于創新的思維,融入傳統文化,增加這種傳統技藝的活力。”吳育琳希望能夠吸引一批有意向的年輕人,然后用時尚的表達方式,一起推廣閩南紅磚雕刻技藝,傳承優秀的閩南文化。

用磚雕表達傳統文化時,曾永卿用現代人易于接受的表現方式,比如把磚雕作品融入郵票、紀念張、明信片里面,在國內進行展覽,讓大家了解傳統文化的精髓和魅力,甚至走進迪拜等海外展覽,推廣傳統文化。

曾永卿還創造了世界第一張紅磚雕刻收藏證書,得到世界書法家協會副主席陳敦三的充分肯定,被中國文化管理協會主席梁國揚贊為“一刻千金”,被中國文物協會歷史文化名街專業委員會會長張杰贊為“傳統元素時尚表達”。

[責任編輯:趙孝航]