躬行大地 聽聲見身 新聞關注 深度報道

編者按:

今天是第24個中國記者節。

對于新聞工作者而言,這是一個溫暖閃光的日子。這樣的溫暖,源于我們堅持聽民聲、解民憂,溫情付出收獲暖心回饋;這樣的閃光,在于媒體服務群眾的價值體現,與讀者長久相伴,與時代同頻共振。

筆下千言,落腳唯實;腳底有泥,心中有光。

當前,學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想主題教育正深入開展。今天,6位長期堅守一線的記者將用他們為群眾辦實事的經歷和感悟,為各自的品牌欄目代言,與廣大讀者共同分享他們職業生涯的收獲和榮光。

我為創城倡文明

■記者 龔翠玲

同住一座城,共建一個家。文明是城市最美的名片。

9年的記者生涯,我和同事們走近群眾深入挖掘,采訪過許許多多的創城人物和故事,他們有的是維護城市文明的工作者,有的是服務城市文明的志愿者,有的是傳播城市文明的普通市民。不管來自何方,他們每個人都在合力為創建文明而溫暖的泉州城貢獻著不可或缺的力量。

報道公益活動

外賣小哥洪成木利用送餐走街串巷的職業之便,4年幫助84名走失人員回家;32歲的潘燦燦冒死營救落水父子;志愿者黃明水30多年堅守公益路,走遍八閩大地;南安鄉賢李用州簡辦喜事捐資支持家鄉公益事業……一個個鮮明的人物,一樁樁感人的故事,其實就在身邊。我相信,還有更多溫暖、有力量的故事在等著我們發掘。從細微做起,從身邊開始,每一分努力,每一份辛勞,每一份熱情,終將為我們所居住的城市增添光彩。

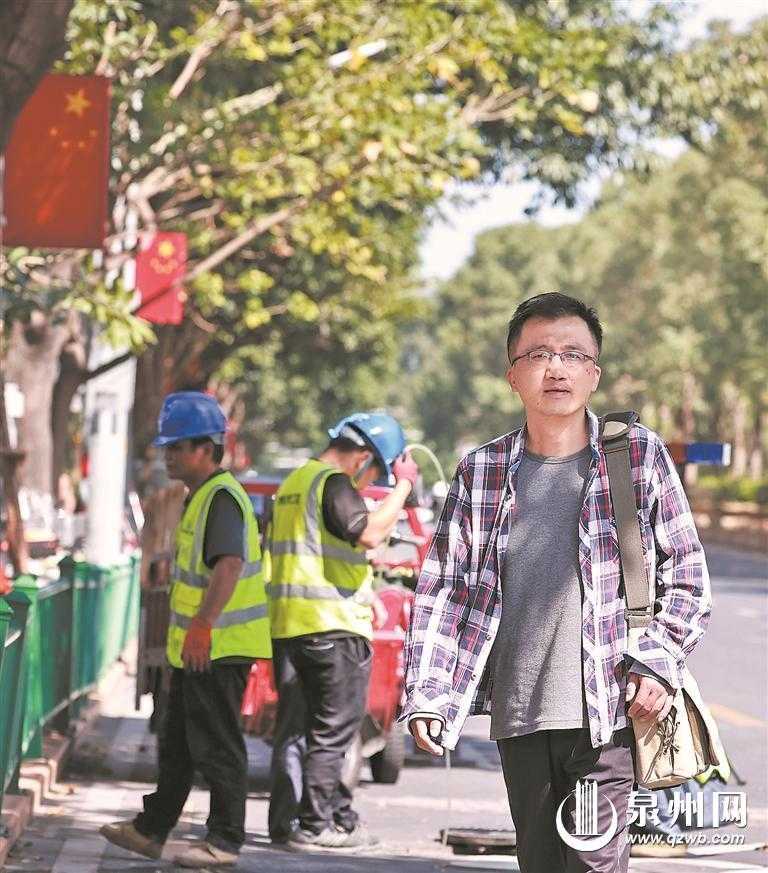

我為百姓解煩憂

■記者 林福龍

百姓訴求,我們用心傾聽;輿論監督,我們沖鋒在前。

做民生記者,常常會遇到“雞毛蒜皮”的小事,這些“小事”在市民讀者的心里卻是千斤重擔。從業20余年,我深深感悟到,不能奢求每一次遇到的線索都是“勁爆”新聞,能解決“大問題”,而應認真對待每一個采訪任務,從解決“小事”做起,心中有百姓,深入了解老百姓的煩心事、期盼事,尋找解決問題的最快最佳辦法。

采訪街頭市民

今年3月,讀者反映市區刺桐路內溝河段有人違規在綠化池里種菜,破壞城市景觀。接報后,我與同事趕赴現場采訪、聯系部門解決。次日,園林中心派員現場整治,補植時花,恢復城市綠化景觀。8月,市民反映國道324線明發大酒店下穿隧道的路面出現多處破損,影響過往車輛通行,我們隨即將情況反映給市政部門,當天該路段3處破損嚴重的路面得到修復,安全隱患消除。10月,村民報料永春縣達埔鎮蓬萊村有野豬出沒,記者實地探訪,向農戶了解具體情況,向當地政府反映問題,鎮政府表示將聯系專業狩獵隊處理。

收獲信任,傳遞責任和溫暖,是“記者在你身邊”的光榮使命。

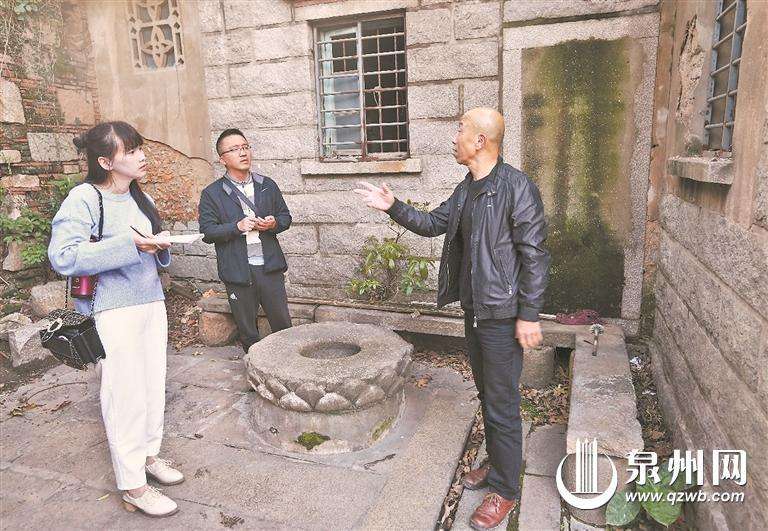

我為游客薦泉州

■記者 張素萍

走入古城街巷,勾畫“寶藏活地圖”;尋覓海絲珍奇,再現古港榮光;探訪老字號,記錄時代記憶。

6.41平方公里的古城,保存著泉州完整的人文脈絡,見人見物見生活的原生態市井生活,是古城留給世界的寶藏。自2014年起,我和同事們走進古城的各條古巷,直擊小巷深處的人文精粹,書寫不可忘懷的人、事、物,讓“世界的古城、活著的古城”愈發深入人心。我們探訪泉州22個遺產點,循著時光遺痕,對話專家學者,展示遺產點的歷史及風貌,為提升“世遺泉州”的影響力添磚加瓦。今年,是泉州中山路百歲生日,我和同事們再出發,走進老商號、老房子,對話曾在這里生活與打拼的人,以口述的形式,發掘歷史,傳承文脈,重現中山路的繁華盛景。

記錄古城故事

以赤子之心作筆,記錄古城故事;用滿腔熱忱為墨,書寫海絲新篇。我關注文旅行業發展動態,在一個個文化會議會場認真聆聽,及時生動傳達信息;在一場場節慶活動上,記錄泉州文旅發展的日新月異;在一個個黃金周假期,從吃住行游購娛入手,盡力為讀者奉上最新最全的文旅活動資訊……在海絲泉州,一磚一瓦皆歷史,一草一木皆風景,相信還有更多精彩的泉州故事等待我們發掘。

我追臺風跑現場

■記者 林志安

爭分奪秒的救援現場、一片狼藉的突發現場、熱火朝天的工地現場……作為一名社會新聞記者,我常年奔走在基層一線,力爭快速、準確、全面地為讀者帶來第一手資訊。

今年7月,超強臺風“杜蘇芮”重創泉州城。災情面前更顯媒體人的責任與擔當,我們一路“追風”到晉江金井鎮海邊,第一時間向讀者傳遞臺風登陸的現場畫面;暴雨接踵而至,我們克服重重困難,深入受災嚴重的南安洪瀨、洛江羅溪等鄉鎮采訪,全方位展現眾志成城抗擊臺風的各方力量。腳踩著泥,心系著群眾,我們用一篇篇的報道凝心聚力,共御超強臺風。

深入災區一線

大風大雨過后,我們回訪災區,多角度播報重建家園和復工復產的“泉州速度”。我與同事連續多日走進田間地頭,關心農作物受災情況;走進商超,了解生活物資供應;前往疾控部門,詢問群眾用水安全;深入企業,探訪恢復生產情況。在羅溪鎮洪四村采訪時,山洪將混凝土石柱沖進農田,耕地阿婆對此一籌莫展,我當即自告奮勇,脫下鞋子下田協助將石柱抬走,阿婆露出了燦爛的笑容。

我為病患尋良醫

■記者 許奕梅

關注醫療行業動態,做好健康養生科普,報道救死扶傷事跡。作為一名跑醫療線的記者,我深知專業、正確的輿論宣傳不僅能夠向廣大群眾傳遞醫療衛生知識和行業動態,而且能為構建和諧的醫患關系產生積極的影響。

傳遞醫療動態

“我快能站起來了!”罕見病脊髓性肌萎縮癥用藥諾西那生鈉注射液被納入國家醫保目錄后,石獅患病女童安安完成了泉州首針鞘注,我蹲守醫院深度采訪女童的主治醫師及家屬,記錄孩子兩年來注射“救命藥”和接受康復訓練的過程,融媒立體報道女童的“重生”,讓更多罕見病患者看見“生的希望”。今年6月,市民劉先生因右手拇指指甲發黑而求診,醫生為其除痣時查出黑色素瘤,只能截指保命,我及時連線采訪,提醒民眾指甲上的黑痣是顆“不定時炸彈”,引發眾多讀者共鳴。9月底,2歲男童小斌深夜嘔吐緊急送醫,拍片發現小腸里竟有19顆磁力珠,“醫線通”聚焦報道該事件,提醒家長謹防孩子吞食異物。

識別專業的醫療信息,為病患尋得良醫,讓“冷”醫學變成“暖”故事,也讓我的職業生涯更有價值感。“醫線通”,聯通醫患“零距離”,傳播健康“好聲音”。

我為群眾宣法治

■記者 許小程

作為一名法治新聞記者,我一年要跑無數趟法院、檢察院,采訪各類型案件,通過一篇篇報道為百姓普法,而我也在記錄和傳遞新時代司法故事中聆聽到了公平正義的回響。

法者,天下之準繩也。如何發揮媒體的優勢,讓普法工作像涓涓細流一樣匯入群眾生活,“以案說法”是一種非常有效的方式。該欄目通過敘述公檢法辦理的各類案件,將社會百態呈現,以饗讀者。我們報道的案件涉及刑事、民事、行政、執行等各個領域,既有鄰里糾紛、婚姻家庭、金融訴訟,也有職務犯罪、交通肇事、故意傷害等。

記錄司法故事

遭遇家暴,如何申請人身安全保護令?隔壁裝修拆了承重墻,相鄰權矛盾怎么化解?我們用一個個典型案例、一次次法條解讀,讓讀者感受到公平正義就在身邊。而我也深切體會到普法工作決不能單純地拘泥于法條的宣講,而應讓更多人意識到違反法律的代價。新郎李某因酒駕肇事錯過了自己的婚禮,以至家庭關系破裂;高校老師被已婚的“女友”騙走300多萬元,導致負債累累;7歲孩童逗貓被抓傷……希望能通過對一樁樁、一件件發人深省的案件的報道,讓廣大讀者聆聽到法治的聲音。

責任編輯:蘇慧敏