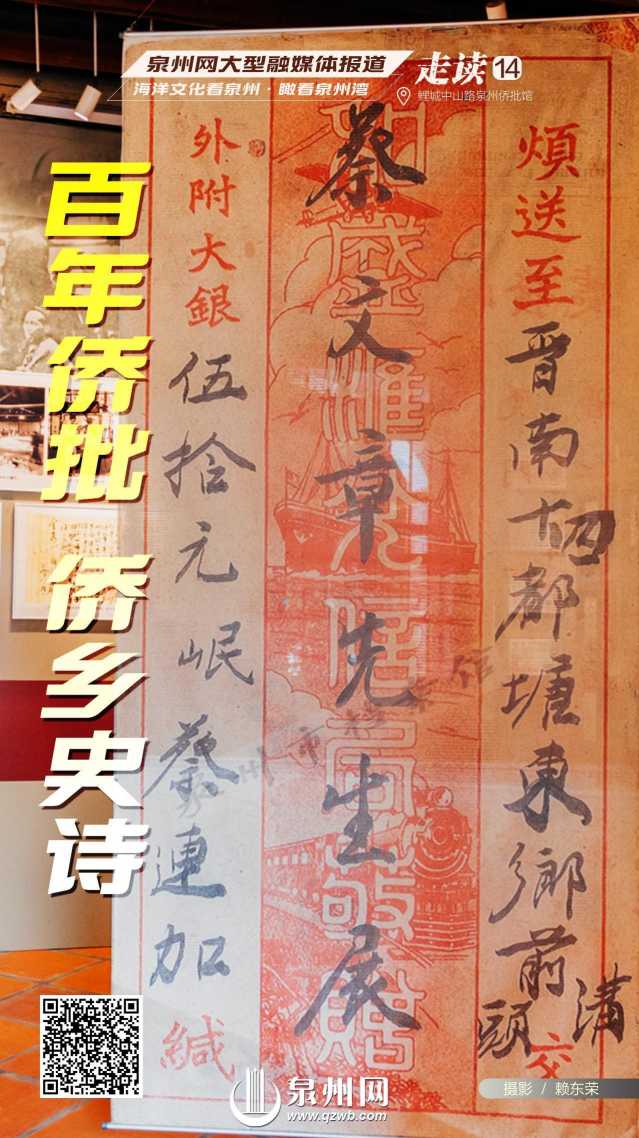

泉州擁有海外華僑華人950多萬,在全國25個設區市重點僑鄉中位居第一。僑批,是海外華人華僑寄給家鄉眷屬的書信與匯款的合稱。

《泉州僑批故事》記述,從19世紀中葉到20世紀末,一個半世紀的駒光,照見泉州“下南洋”的歷史,萬千的魚雁,穿梭于海天,寫就一篇篇僑批的歷史傳奇,成為海絲記憶的重要組成部分。

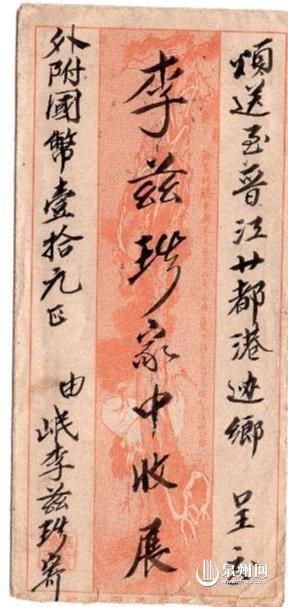

在泉州市檔案館內,保存著4400多份僑批,最早可以追溯到1893年,最遲到1992年,時間跨度近百年。

百年以來“移民”與“貿易”經久不衰。當年經營僑批生意的“水客”,成長為游走于海內外的泉州商人;遍布世界各地的僑批局,鋪就了“海上絲路”的現代金融版圖,成就了“泉州上市第一人”。

今年適逢僑批檔案入選聯合國教科文組織《世界記憶名錄》10周年,百年僑批記憶是一部不可磨滅的僑鄉“史詩”,它們記錄的既是一部南洋華僑移民史,也是一部海上絲綢之路現代金融貿易史。

僑批局書寫華僑成長史

如果說每一封僑批的背后,都有著割舍不斷的家國情懷。那么,每一個信局的背后,則書寫著一部部華僑成長的“史詩”。

據《閩南僑批史紀述》記載,至1948年,僅泉州地區就有信局總分支機構至少300家。同時,海外的泉州信局遍及新加坡、印尼、馬來西亞、菲律賓、泰國、越南、緬甸等地。

泉州目前已知最早、規模最大的僑批局為王順興信局舊址,位于鯉城區浮橋街道王宮社區,現為省級文物保護單位。

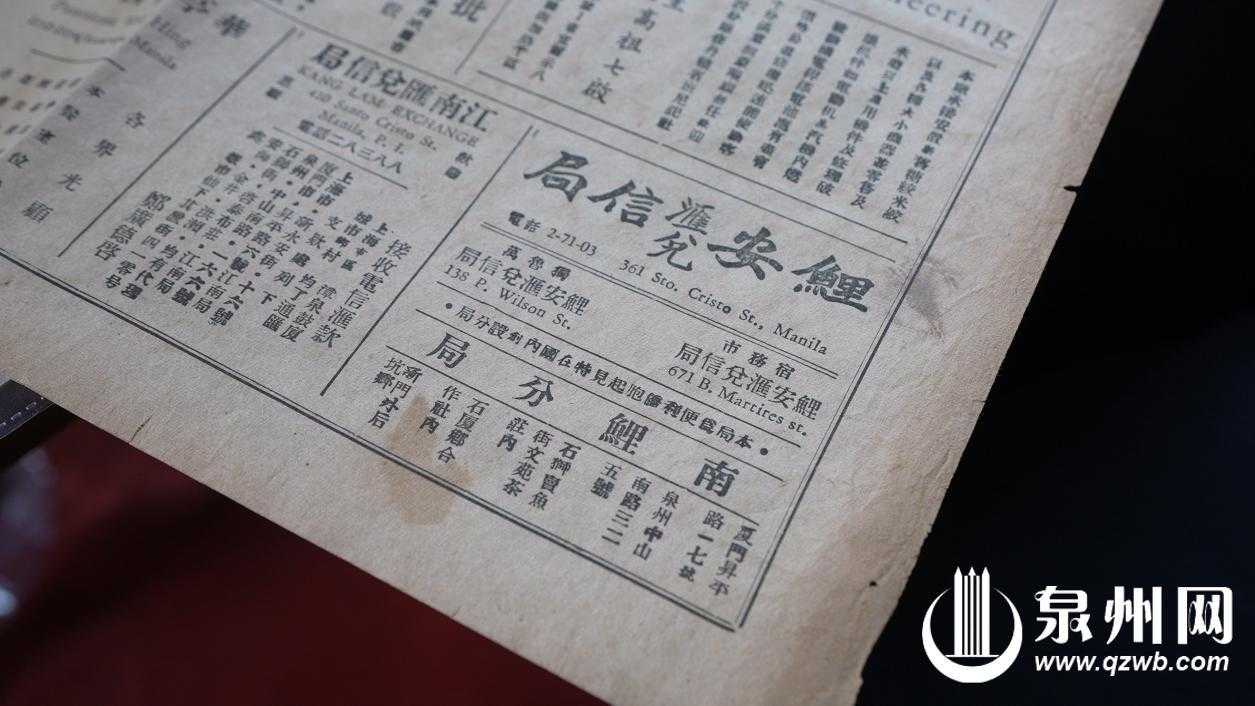

20世紀30年代鯉安信局和聚鯉分局處理僑批 (資料圖片)

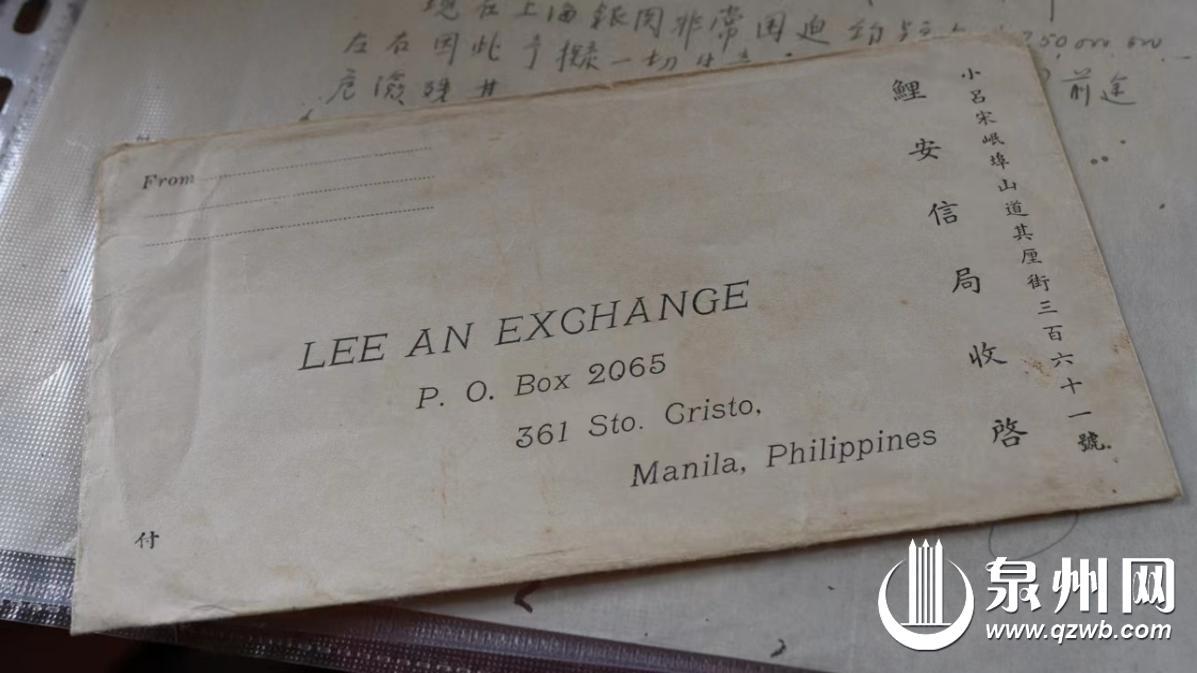

近兩年來,鯉安信局的發現,揭開了隱藏于錢莊、僑批局與商貿合作之間的緊密跨國聯系。祖籍鯉城金龍街道后坑鄉人謝瑞生創辦鯉安信局,經歷太平洋戰爭后死里逃生回到國內后復辦鯉安信局,揭開了有別于王順興、天一信局,近代僑批局接近現代金融的經營樣本。

泉州華僑歷史博物館劉伯孳,早在2009年就展開對鯉安信局的調查,結合舊址遺存、僑批信件和偶然發現于舊物攤販的報紙函件,佐證了鯉安信局舊址存在的史實。創辦人愛國華僑謝瑞生在抗戰前后的跌宕的人生經歷,鯉安信局獨特的跨國兌匯和貿易滲透,讓從事僑批領域研究20年的劉伯孳興奮不已。

報紙函件佐證了鯉安信局舊址 (楊嶼峻/攝)

在泉州鯉城金龍街道后坑社區,片區改造的轟鳴聲中,鯉安信局舊址靜靜佇立,舊址由一幢該閩南古大厝和護厝洋樓組成。護厝洋樓為兩層西式長廊式建筑,作為鯉安信局的經營場所和庫房。

在這座隱身于片區改造的斷壁殘垣之間、歷經70多年風雨的僑批信局舊址——鯉安信局的古大厝內,有塊石碑記述了1941年日本發動太平洋戰爭后,謝瑞生及其胞兄弟在菲律賓遭遇慘絕人寰的屠殺經歷。1946年他回國后燒七晝夜的大金敬天公,重新裝修了這幢古大厝,并在其右側建了護厝洋樓,用于復辦鯉安信局僑批業務之用。

鯉安信局舊址 (楊嶼峻/攝)

“近期,大門兩側的門當被偷盜了。”劉伯孳對舊址現狀也不無擔憂,由于舊址所處的鯉城江南片區正在改造,以鯉安信局為中心的13棟華僑建筑群雖然明確要保護,鯉安信局舊址內也安裝了6處攝像頭,但仍不時被偷盜者盯上。

謝瑞生的后人謝應望說,家人現在已不在這里居住。今年多發臺風等極端天氣,舊址內有幾處墻壁坍塌,保護和修復的負擔很重,希望有關部門能夠介入,盡早納入文保單位,開展保護和搶修措施。

泉州“上市第一人”與信局淵源

早在1945年,謝瑞生已經和菲律賓南川匯兌信局的施拔透在泉州合作開辦南鯉信局,雇用謝瑞生同村人謝俊卿為南鯉信局的經理,負責泉州、廈門、香港的業務。1948年6月,南鯉信局的兩家股東拆分,謝瑞生獨自經營鯉安信局,有鯉聚等7家聯號。任命謝必榮為經理,負責泉州地區業務。

1939年菲律賓岷里拉華僑匯兌信局同業公會第八屆職員攝影紀念,后排右一為鯉安信局的東主謝瑞生 (資料圖片)

謝必榮1918年出生于鯉城區浮橋后坑村,少時在家鄉受過初等教育,后在其鄉親謝俊卿任總經理的廈門鯉安信局泉州分局任職,1947年升任分局經理。鯉安信局停辦后,于1953 年往香港定居,從事商業活動。在港經商期間,謝氏與泉州往來密切,先后任職香港福建體育會、香港籃球總會、香港泉州同鄉會等,并任泉州僑鄉體育協會秘書長、泉州市政協委員,對泉州體育、南音活動有一些捐款。1988年,其子謝炳煌在泉州投資設立的豪盛(福建)集團公司,謝必榮擔任董事長。1993年12月,福建豪盛成功在上交所掛牌上市,成為泉州第一家上市公司,拉開泉州企業上市的序幕。

謝氏在鯉安信局的工作經歷,在很大程度上為其赴港經商鋪就了道路,也為日后其子謝炳煌在泉州投資設立的豪盛(福建)集團公司奠定了基礎。從這個意義上來說,泉州第一家上市公司的“商業之子”,資本市場泉州板塊最早的萌芽,就誕生于僑批信局的方寸信紙之間。

百年僑批現代金融啟示

1979年,僑批信局歸并銀行,僑批的匯款功能由銀行接替,至此國內僑批業終止,前后歷時150多年,成為了獨特的“一帶一路”海絲文物。僑批局在時代的發展中沒落,但它所帶來的現代金融的啟蒙,對泉州地方經濟的發展起到不可估量的作用。因此,跳出僑批看“僑文化”,則其影響更為深遠。

泉州華僑歷史博物館劉伯孳認為:“今年適逢一帶一路倡議10周年,泉州作為海絲的起點城市,當年僑批局的經營和跨國貿易協作模式,對當今國際之間的交流與合作仍具有指導意義。”

鯉安信局融入中國與東南亞之間的銀行、錢莊等 (楊嶼峻/攝)

從這個意義上來說,這也是鯉安信局獨特的價值所在。鯉安信局的經營模式有別于天一信局和王順興信局,其僑批經營多方位融入到當時中國與東南亞之間的銀行、錢莊等各種業態,與香港的僑批局、銀行、錢莊等等組成的金融系統關系非常緊密,具有金融發展的時代標志特征。

“僑批款通過鯉安、順昌、聚鯉、南鯉等僑批局以及柯子顏行、交通銀行、福建銀行等機構,從菲律賓輾轉到了閩南,香港、上海、廈門常常是中轉之地,最終的解付款目標地落在泉州。泉州成為這些輾轉各個金融商業機構圍繞僑批款的最終目的地。”

由此,大量的僑資匯成了滋養僑鄉的大河,開辟了近現代泉州民營經濟異軍突起的崛起之路。僑批局孕育的現代金融,在僑鄉大地生根發芽,眾多企業走上了上市之路,誕生了資本市場的“泉州板塊”,成為世界經濟潮流中不可忽視的一股力量。

責任編輯:蘇慧敏