清代作家曹雪芹曾作《自題畫石》詩云:“愛此一拳石,玲瓏出自然。溯源應太古,墮世又何年?有志歸完璞,無才去補天。不求邀眾賞,瀟灑做頑仙。”在泉州也有不少奇石怪巖頗具鬼斧神工,渾然天成。它們在大自然里的剪影,是立體的畫和無聲的詩。這些奇石不僅具有獨特的外表,普遍還帶有眾多人文故事或者神話傳說。歷史滄桑巨變,在它們身上,卻演繹成了不朽的傳奇。泉州人自古愛這樣的奇石、愛這樣的“頑仙”,一方石,往往能被賦予千萬種情感、表達出千萬種意境。

泉州世遺文化點之一的靈山圣墓不僅有伊斯蘭教圣徒“三賢”和“四賢”的墓葬;也有記載鄭和第五次下西洋時到靈山圣墓行香,祈求靈圣庇佑的“鄭和行香碑”;亦有古代泉州八景中的“玉毬風動”——風動石。這塊風動石說圓不圓,說方不方,實為風礪珍品,憨然無邪。相傳此石風吹似會晃,手推則不動,故得其名。古往今來,它的粉絲太多了,以至于石上到處鐫刻著歷代文人墨客的題詞和詩句。明代泉州知府周道光也信手在石上鐫下“碧玉毬”三字,算是為這奇石又注入一番神韻。

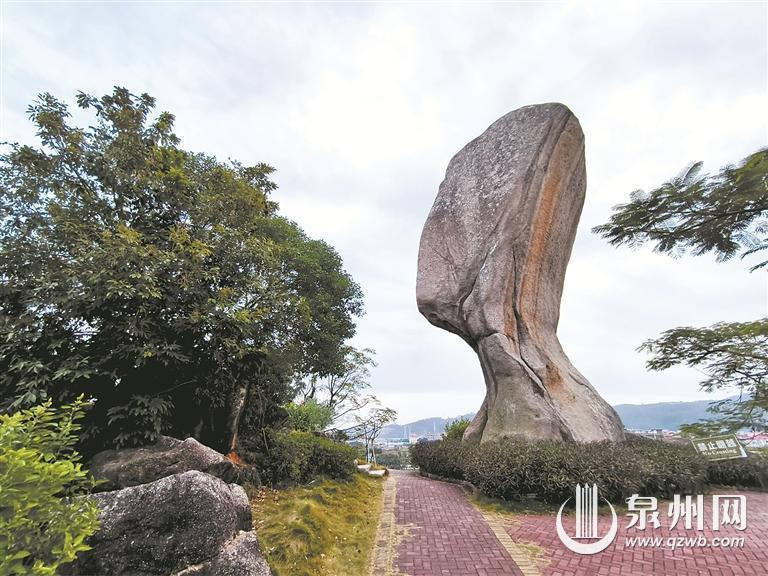

從西北方向觀看,玉笏朝天石就像一人在仰首觀天。

位于泉州城臨漳門外接官亭附近的浮橋石筍,知名度非常高,1961年便被列為首批福建省重點文物保護單位。清道光《晉江縣志·卷12·古跡志坊宅附·城外古跡》載:“石筍,在臨漳門外、山川壇西。石卓立二丈許,江在其下,故名筍江。”不難看出,這石筍的存在甚至影響到地名的規劃和設計。泉州人又稱石筍為“石祖”,在德化的碧坑、長基、焦溪等鄉鎮,也有類似的石筍,有的還在石筍邊蓋了宮廟。

惠安輞川鎮有一座試劍村,村名如此豪氣干云,是與村子腹地的“試劍石”有關。這“試劍石”說是一塊可以,說是兩塊也行,因為它其實是被一劈為二的。傳說唐末農民起義軍首領黃巢率軍經過這里,此石擋在路中央,于是黃大將軍便取寶劍來劈開大石,繼續前行。有了歷史名人的加持,此石聲名遠播。千年以來,文人墨客爭相來此吟詠打卡,其樂融融。

離試劍村不遠有座龍頭嶺(位于泉港區涂嶺鎮下爐村境內),古稱溫陵九龍崗,這里有塊玉笏朝天石,有頂天立地之姿,非常引人注目。這塊奇石面朝東北,高有10米。遠眺的話,外表形似古代朝廷官員手持的朝笏;側觀的話,又像一個人在仰首觀天;而正面近看,又覺神似一方官印,何其神也!當地人還將此石與“九只烏鴉”的傳說聯系在一起,稱石屹立之地曾飛出九只烏鴉,后來先后化身為九位歷史名人造福一方。雖然傳說有些荒誕不經,但也顯示人們對這方奇石的重視與愛惜。

永春百丈巖馬氏廟前的一對“天燭”巖,同樣擁有傳說故事。這馬氏廟主奉仙媽(又稱馬氏真仙),廟前自古聳立兩塊碩大的巖石,形似熊熊燃燒的蠟燭,故有“天燭”之稱,甚為奇特。相傳馬氏真仙早年就是依此石修煉成道的,成道時石燭光芒四射,映照數里之遠。后來鄉人便傳每年馬氏真仙誕辰之日,這對“天燭”巖就會周體通紅,散發紅光。百丈巖歷代以來,名人也是紛至沓來,如南宋大儒朱熹,明代名士顏廷榘、黃克晦,清代宰相李光地等,百丈巖遺存的名詩名賦亦不在少數。

泉州古城內還有數塊“梅花石”,它們有的與科舉狀元有關,有的與封疆大吏有關,有的又與名寺古剎結緣,總之來頭都不小。其實古人常懷“奇石情”:大書法家米芾好奇石,某日見一石即著袍跪地而拜,“米芾拜石”就此成了典故;大文豪蘇東坡也好奇石,相傳他收藏了奇石298枚,寫過七言長詩《雪浪石》:“畫師爭摹雪浪勢,天工不見雷斧痕。離堆四面繞江水,坐無蜀士誰與論。老翁兒戲作飛雨,把酒坐看珠跳盆。此身自幻孰非夢,故園山水聊心存。”由石及人,由真觸幻,這是真正愛石人的表現。泉州人的奇石情也是歷久彌新的。你看那坐地生姿的異石,再聞這充滿天趣的古今奇談,且品那帶有醇厚閩南性格的詩詞文賦,不由得想去親近這些奇石,了解它們,揣摩它們,乃至感悟它們。

責任編輯:蘇慧敏