泉州人的“新戲路”

“戲窩子”迎來不少新朋友,《天鵝湖》《劇院魅影》《紅樓夢》《雷雨》等新劇受到泉州戲迷劇迷的青睞,并推動本土創新劇目涌現

從追傳統戲劇,到追話劇、歌劇、音樂劇、舞劇……長在“戲窩子”里的泉州人是自帶“看戲基因”的。近兩年,在泉州上演的文藝精品演出品類越來越豐富,《天鵝湖》《劇院魅影》《紅樓夢》《雷雨》等一系列耳熟能詳的精彩演出紛紛來到泉州。它們不是新事物,但在泉州的演出市場上還算“新潮”,被“愛看戲”的泉州人所喜愛。

話劇《斷金》吸引劇迷觀看

《紅樓夢》演出當晚,觀眾早早來到劇院。

“新戲”進泉

去年超80場上演

小戴從事設計行業,從大學起就對話劇、舞劇產生了濃厚的興趣。這些年,為了看劇,她跑過了不少城市。去年4月,她得知江蘇大劇院原創民族舞劇《紅樓夢》將在9月來泉演出,當時就和朋友約好在6月時一起搶票。在資深劇迷小戴的心中,這版《紅樓夢》是不能錯過的經典之作。自創排以來,該民族舞劇已經上演超過100場,兩年里走過了19個城市、22個劇院,迎接了近17萬名觀眾,并榮獲第十三屆中國舞蹈“荷花獎”舞劇獎。

江蘇大劇院原創民族舞劇《紅樓夢》要來的消息很快傳開,開票即售罄。“這一次,和我們競爭的不只是本地市民,還有不少外地的劇迷加入了搶票大軍。如果是在三四年前,幾乎不可能出現這種情況。能夠吸引到外地的觀眾,證明我們的演出市場不再是只有傳統劇目,有越來越多的劇種來到泉州,并且熱度不斷上升。”雖然沒有搶到票,但小戴還是為泉州文藝演出市場的成長而開心,這意味著她能夠看到更多更棒的精品演出。

過去的一年,小戴在泉州看的5場演出包括了話劇、歌劇、舞劇、懸疑劇,其中有些劇讓她很有“二刷”的沖動。“這兩年,泉州都有好劇上演,今年除了《紅樓夢》,還有《斷金》《劇院魅影》《黃河》等。平時,我會關注各劇院的演出預告,做好搶票的準備。”她說。

記者了解到,2023年,泉州大劇院共上演141場精品演出。在這141場演出中,除了傳統戲曲類演出,還引進了話劇、舞劇、相聲、兒童劇、脫口秀、雜技、音樂劇等共計84場。其中,兒童劇有12場,受到廣大親子家庭歡迎。數據顯示,觀眾并不“挑食”,話劇與舞蹈類節目的喜好受眾群體基數相當,音樂劇與歌劇的喜好受眾群體基數相當。

“我在社交平臺上發了很多條劇評,吸引了一些閱讀和點贊,相信在泉州會有越來越多的‘同道中人’。”小戴說。

據中國演出行業協會統計發布,2021年,泉州位列全國地級城市演出場次、票房收入綜合排序前十。那一年,泉州市民欣賞到了舞蹈詩劇《只此青綠》、話劇《人世間》等多個重磅演出項目。

“新戲”上座率高

精品增加

多場演出一票難求

對《紅樓夢》有“執念”的市民不止小戴。“80后”市民小優從小就是《紅樓夢》的書迷,手速夠快的她搶到了門票。“太震撼了!《省親》那一段直接把我給看哭了!之前沒有看過舞劇,第一次感受到它的魅力,就像我也走進了書里,成為大觀園里的一員。”小優說,這場“看劇初體驗”讓她感受到了舞臺表演的魅力。

過去一年,張國立、王剛、張鐵林領銜主演的話劇《斷金》、江蘇大劇院原創民族舞劇《紅樓夢》、張繼鋼導演的舞蹈史詩《黃河》、中文版音樂劇《劇院魅影》等重磅演出成為最受泉州市民歡迎的演出。其中,《劇院魅影》連演7場,創下泉州音樂劇市場紀錄;江蘇大劇院原創民族舞劇《紅樓夢》開票即售罄,泉州大劇院官方微信公眾號相關推文更是創下了超過1.8萬的閱讀量,這樣的閱讀量在此前并不常見。

去年7月,已在全球187個城市上演,觀眾超1.6億人次,并獲得超過70個戲劇獎項的《劇院魅影》在泉州上演。耀眼的水晶燈,逼真的古典噴泉、雕花大門、天使雕像,280多支蠟燭,230余套仿歐洲宮廷劇院的華美戲服,16人組成的大型管弦及鍵盤樂隊現場演奏……在近3個小時的演出中,幾乎每5分鐘就要更換一次布景,讓現場觀眾體驗到極致的觀演效果。“《劇院魅影》第一次在中國大陸上演是2004年,演出地是上海。19年后,我終于在家鄉泉州看到了。看完的隔天,演出的精彩畫面還在腦海里跑,真是回味無窮。”市民小林說。

近幾年,一大批比肩一線城市主流劇場的精品演出落地泉州,經典舞劇、芭蕾舞、現代舞、古典舞、音樂劇、歌劇、相聲、小品、戲曲、雜技等多種類型的演出亮相。濮存昕、鄭小瑛等多位知名藝術家參演的《中國唐宋名篇音樂朗誦會》,田沁鑫執導的中國國家話劇院明星版話劇《四世同堂》,楊麗萍導演的大型舞劇《平潭映象》,中國話劇巔峰巨作陜西人藝封箱之作《白鹿原》,陳佩斯、楊立新的力作——經典年代喜劇《戲臺》等輪番上演,深受市民歡迎,不少演出一票難求。

2024年,還有不少“好戲”上演。

上座率80%

“90后”女性成主力觀眾

這兩年,小戴發現朋友圈里“曬票”的人變多了,尤其是女生,從剛步入職場的“00后”,到拖家帶口看演出的“70后”和“80后”都有。

“以前,仔細看大家‘曬’的票,大多是廈門和福州場,還有人跑到杭州去,偶爾也能看到去北京和上海看演出的。這兩年,經常能刷到‘本地票’,有看話劇的、歌劇的、舞劇的、音樂劇的,演出的種類很豐富。大部分發出‘曬票’朋友圈的朋友,是為了紀念‘第一次’。在這之前,他們沒有看過這樣的演出。”小戴同樣也為看一場演出而出過省,但受到時間和出行費用等方面的限制,她每年最多只能看個兩三場。如今,像她一樣的劇迷們能夠在家門口看到種類更豐富的精品文藝演出。

“我們劇院平均每場上座率在80%左右。四年來,劇院已經迎來了30萬觀眾,其中‘90后’年輕女性是主力,以從事廣告、傳媒、文化、體育等行業為主。她們每年到劇院購票看演出的頻率在5次以上。”泉州大劇院相關工作人員介紹,短短四年間,泉州人對引進各類文藝演出已經從陌生到熟悉,演出上座率也穩步提升。

記者了解到,在剛剛過去的2023年,舞劇《永不消逝的電波》、舞劇《昭君》、中文版《劇院魅影》、江蘇大劇院原創民族舞劇《紅樓夢》等,吸引了大批外地的劇迷。

在泉州大劇院里,有一個1442座的歌劇廳和一個492座的音樂廳,可以容納上千名觀眾。近幾年,除了一些泉州的傳統劇目,還有大型歌劇、音樂劇、舞蹈、話劇、音樂會等演出。更多更豐富的各類演出來到泉州,為劇院收獲不少“新粉”。“相信對很多人來說,《劇院魅影》是音樂劇的啟蒙。我第一次接觸《劇院魅影》是在高中的英語課堂上,當時單純地覺得這種表演形式很厲害,但離生活很遠。沒想到有一天,我能看到現場版。”從事教育行業的市民林小姐表示,在去年6月觀看《劇院魅影》之前,她只陪孩子看過兒童劇,并沒有自己正兒八經地看過一場劇,“現場觀看和隔著電視屏幕看是完全不同的,很震撼,真實地感受到了音樂劇的魅力。最近幾個月,我會時不時看一看劇院的公眾號,看看有沒有自己想看的演出。”

把市民李先生帶“入坑”的是他的孩子。“前兩年,我跟風給孩子買了好幾場兒童劇的門票。帶著孩子看了兩場以后,覺得看現場演出挺有意思的。雖然我已經快40歲了,但這種演出形式對我來說還是很新鮮的。因為沒有太多的音樂細胞,所以我更喜歡話劇和脫口秀。”

“小時候搬著椅子去看戲,長大后到處搶票去看劇。以前,我們看梨園戲、高甲戲、木偶戲,聽南音,現在我們有了更多選擇。有些劇迷對泉州大劇院已經很熟悉了,他們了解每個座位的優缺點,能夠在自己可接受的票價范圍搶到最佳觀賞座。”在林小姐看來,泉州人是有“看戲基因”的。

融合創新

本土劇目走出泉州

“這兩年,泉州引進了越來越多不同形式的精品演出,市民很快接受并喜歡上了。藝術對城市文明的發展能夠起到重要的推動作用,發展中的城市需要藝術氛圍,市民們需要美的享受。通過一場場視聽盛宴,市民的審美、鑒美能力得到了提升,城市的文化氛圍和魅力也得到了提升。”泉州師范學院音樂與舞蹈學院副教授、碩士生導師葉曉麗說。

葉曉麗介紹,泉州不僅在引進新劇種時鉚足了勁,本土的創新和輸出同樣下足了功夫。“泉州也有自己的歌劇和舞劇,還有創新的南音劇和戲曲舞蹈。從20世紀90年代至今,泉州人創作的‘新潮劇目’走向了全國,走出了國門。”

早在1999年,泉州歌劇舞團就推出了史詩性大型歌劇《素馨花》。該劇將西洋大歌劇的創作手法和閩南民間音樂精華進行融合,講述了元世祖時期波斯女奴賽玉妲與晉安號水手唐海生的愛情故事,再現了泉州曾為“東方第一大港”的繁華景象。2011年,閩南民間婚俗歌舞《古厝娶親》上演,向全世界觀眾展示,融入了南音、高甲戲、梨園戲等閩南元素的歌舞還登上了央視首屆世界華僑春節晚會,向全世界展現泉州。2010年,泉州歌舞劇團和永春縣文化館聯合打造交響詩劇《鄉愁》,余光中親筆題了劇名并返鄉觀看演出,該劇還參加了第十三屆中國戲劇節展演……

提到泉州的創新劇,就不得不提首部南音劇《鳳求凰》。該劇由泉州師范學院出品創作,于2015年亮相,講述了西漢才子司馬相如與卓文君的愛情故事。“《鳳求凰》80分鐘的演出中,加入了燈光、舞美等元素,讓千年古樂南音有了劇情,讓‘門外漢’也能看得懂、品得透,這是一次傳統文化和當代藝術融合的創新。2022年,泉州南音傳承中心打造精品南音劇《闊闊真》,并在編舞上進行了突破,將舞蹈放到南音中,讓劇情內容有所提升。”葉曉麗說,泉州是一座傳統又時尚的城市,包容的特性能夠讓新引進劇種很快被接受和喜愛,也讓精品演出的創作有了更多可能。

記者了解到,本土高校一直在為泉州文藝精品演出的“產出”添磚加瓦。“我們一直在傳統與創新的融合方面進行探索,希望泉州的傳統文化能夠通過創新的形式表現出來,吸引海內外更多的觀眾。比如,2008年編排的《姑嫂看戲》,將舞蹈運用在了高甲戲的丑角中,并在福建省音樂舞蹈節、全國大學生藝術展演、中國第十九屆藝術節中斬獲佳績;2014年,以惠安女的銀腰帶貫穿始終的閩南舞蹈赴法國巴黎參加聯合國教科文組織舉辦的‘中國一日’系列活動演出;《懸絲指語》將提線木偶戲的動作元素和藝術形象創造性地轉化為地域文化鮮明的戲曲舞蹈,成為福建省唯一入圍全國第六屆大學生藝術展演活動現場展演的專業組舞蹈作品,并獲得了專業組一等獎,優秀創作獎。”

除了在舞蹈、劇目上有創新,泉州也努力產出優秀的本土音樂會。在辭舊迎新之際,泉州大劇院和泉州師范學院音樂與舞蹈學院為廣大市民獻上一場精心編排的音樂盛宴,歌劇、樂器演奏等節目輪番上演。

“流動的時光—龔琳娜24節氣古詩詞音樂會”

“潮劇”拉近

市民盼特色“小劇場”

歲末年初,辭舊迎新,泉州市2024年新年交響音樂會奏響了古城新聲。泉州市閩南歌舞傳承中心、泉州交響樂團、泉州大劇院一同攜手,特邀著名男高音歌唱家莫華倫、著名男中音歌唱家孫礫,為泉州市民獻上了一個難忘的音樂之夜,也為泉州新年的新“戲路”開了個好頭。

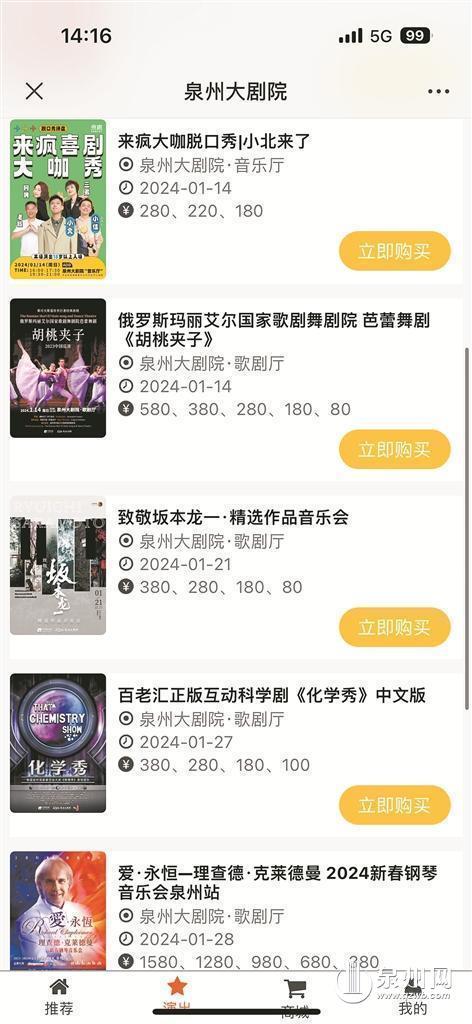

新的一年,泉州好劇連臺。記者從泉州大劇院了解到,2024年,市民有望欣賞到中國經典芭蕾舞劇《紅色娘子軍》、賴聲川導演的作品《暗戀桃花源》專屬版、《青匆樂享音樂會—三套車樂隊專場泉州站》、楊麗萍主創舞劇《孔雀》、舞劇《李白》、戲臺三部曲之《驚夢》、音樂劇《雄獅少年》等多場文藝精品演出。

“新潮劇”和泉州市民的距離也正進一步拉近。記者了解到,目前泉州已有少兒音樂劇課程,課程的學員中有不少是兒童劇的劇迷。從觀眾到演員,身份的轉變將讓孩子們更深入地接觸音樂劇,為泉州培養少兒音樂劇人才,將更多優秀的音樂劇帶給泉州觀眾,進一步推廣普及音樂劇藝術。

在劇迷的眼中,未來的泉州還有更多可挖掘的演出空間。“在泉州街頭能聽南音、看木偶戲,偶遇民俗節目快閃,梨園戲也曾經在街上進行沉浸式演出,那能不能也給‘新潮劇’一些可發揮的地方?在國內一線城市,小劇場和新空間演出很熱。小劇場的位置可以只有幾十個,讓演員離觀眾更近,讓泉州市民和游客能沉浸式看演出。”一位受訪者如此表示。

文藝精品在泉州常態化上演,也為泉州“引流”。去年6月,泉州文化藝術發展主題沙龍在泉州大劇院舉辦。記者從該活動上獲悉,我市將探索打造集院線文化藝術資源和泉州本土文旅資源于一體的文旅融合新IP,深度結合文藝作品與本土資源,不斷擴大“泉州”的影響力和競爭力,促進泉州文化軟實力的快速提升和文化經濟產業的蓬勃發展。

“引進精品演出也是泉州向世界展現深厚文化底蘊的好機會。越來越多的演出讓越來越多的藝術家走進泉州,看見泉州,了解泉州,他們會把泉州的故事帶回他們的家鄉,讓更多人認識泉州,將泉州當成旅游目的地。”葉曉麗說。

責任編輯:蘇慧敏