■開篇語

本月27日,代表中國當選首屆“東亞文化之都”的泉州,將在韓國舉辦的“第5次中日韓文化部長會議”上,與此前已評定的韓國光州、日本橫濱一起接受三國文化部長的正式授牌。

厚重的文化底蘊,活態的文化遺產,寬博的海外交流,多元的群眾文化——這是泉州脫穎而出的關鍵。當然,其他入圍城市也自有值得我們尊重和欽佩的歷史與文化,其保護經驗更值得我們學習和借鑒。如果我們把眼界放得更廣一些,同樣入圍的韓國、日本“東亞文化之都”城市,以及從1985年即開始評選至今的“歐洲文化之都”,都是我們“攻玉”絕好的“他山之石”。

今日起,早報推出“文化之都·全球通鑒”系列報道,放眼全球,分別從中國、亞洲(東亞)、世界三個維度,比較泉州與其他文化之都(包括入圍城市)的各自優勢,展示其先進經驗。

在第一階段“中國篇”(分上中下三期)里,我們將看到泉州與其他九個入圍城市在物質文化遺產、非物質文化遺產、文化交流等方面的比較。走出泉州看泉州,將有助于我們更好地認識泉州這座城市,珍惜其可貴之處,明了未來的提升方向。

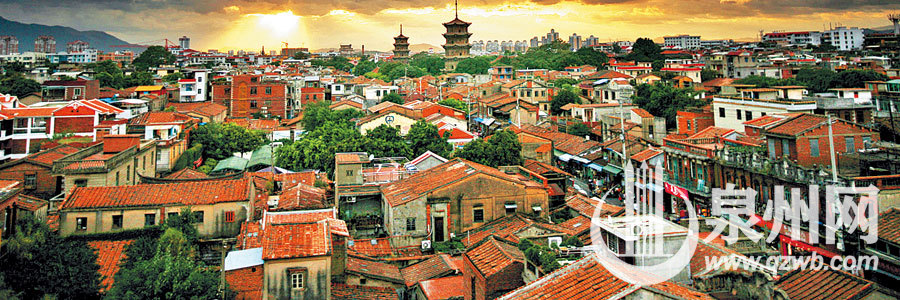

泉州古城核心區保護較為完好,是我們這座城市的一大幸運,與國內一些古城的遭遇相比,更加難能可貴。

西安、咸陽、蘇州、杭州、武漢、青島、濟寧、黃山、桂林,這是一串令人目眩的名字。就拿濟寧來說,或許有些人還不是很熟悉,但說到它下屬的一個縣級市——曲阜,則絕大多數人都不免要肅然起敬了。能夠在一次高規格的權威評選中從這九座名城的“包圍”中脫穎而出,泉州,絕對值得驕傲。

今天,我們將帶領大家去各個城市“尋寶”——了解其以國家級文保單位為代表的物質文化遺產——但更重要的是學習入圍城市在保護“國寶”方面的先進做法。

可以說,在十座入圍城市中,泉州的“國寶”不是最多的,但我們的“國寶”特色鮮明,而我們在保護“國寶”方面的努力尤為突出,成為國務院首批歷史文化名城(1982年)和首屆東亞文化之都(今年)實至名歸。

□泉州網-東南早報 記者 蔡紫旻 張素萍/文 王柏峰/圖

泉州 保護更新相得益彰 多元文化展示古城魅力

古老多元物質文化遺產富集

泉州是國務院首批歷史文化名城、海上絲綢之路起點、“世界宗教博物館”,也是唐宋元時期“漲海聲中萬國商”的國際性大都市、“東方第一大港”,還是聯合國教科文組織全球首個“世界多元文化展示中心”城市。

泉州擁有各級文物保護單位791處,其中國家級文物保護單位31處,是閩南文化的主要發源地和保存地,是閩南文化的核心區和富集區,也是文化部公布的首個文化生態保護區——閩南文化生態保護實驗區的核心區。

全國重點文物保護單位涵蓋了古建筑、古遺址、石窟寺及石刻類、古墓葬等類型,時間跨度從商周時期到唐、宋、元、明、清等朝代。

泉州的面貌逐漸變化著,但眾多古代文明史跡不僅存留,而且古城核心地帶仍然古意盎然。

保護中更新點線面結合

其實,早在被列為全國首批歷史文化名城時,泉州就編制《泉州歷史文化名城保護規劃》,隨后編制控制性詳規。規劃的基本指導原則是——保護中更新。

泉州通過四方面,點、線、面結合,以重點文物古跡為核心,組成一個最能反映古城風貌和傳統特色的保護體系:

保護“一線三片”。“一線”為中山路,“三片”即三個國家重點文物保護單位開元寺、天后宮、文廟所在區域,每片均帶一條老街巷。“一線三片”保護范圍及其四鄰,劃定建設控制地帶,對建筑高度、體量、形式作出技術限制。1998年,對中山路實施“洗臉式”與“鑲牙式”結合的保護整治——這一做法,獲得聯合國教科文組織亞太地區文化遺產保護獎。

保護文物古跡。凡是文物古跡,無論地上地下,皆予保護。一些未被界定為文物,但有存古價值,也都得到重視與妥善保護。

保護城市水系。五代羅城壕和宋元時期的八卦溝,是古城“肌理”的重要組成部分。從1997年起,泉州采取保護、整修和利用相結合的辦法,規劃保護環城河范圍內水道水面。這一工程被授予聯合國人居環境項目迪拜獎。

保護“兩江四山”。泉州古城,有晉江、洛陽江環繞,清源山、大坪山、桃花山、紫帽山拱衛。為維護古城風貌、保護生態環境,泉州對“兩江四山”采取保護,取締開山毀林,實行封山育林,杜絕污染水體。在此基礎上,劃定半徑50公里的歷史文化影響圈,作為保護規劃范圍,使古城風貌保護有一個更廣闊的烘托空間。

新舊協調延續歷史文脈

除了保護,泉州老城區也在更新,比如涂門街、東街等街巷的拓寬改造。有別于原汁原味保存歷史風貌,老城區的更新追求的是歷史文脈的延續和城市風格的統一協調。

更新改造中,老城區新建地段規劃設計時,根據僑鄉泉州盛產花崗巖、紅磚、民間建筑暖色調強烈的特色,強調各類建筑突出“紅”字。

泉州民居筒瓦坡頂、龍脊燕尾、磚壁粉墻的地方文化特色突出。為了突出地方建筑風格,保護特色,泉州的各條街道在設計上廣泛采用本地古建筑及近代建筑的形式和慣用的細部處理手法。比如涂門街、新門街皆做騎樓,北門街則采用閣樓式建筑。

此外,在城市更新中,注重把握建筑尺度特點。組成泉州古城城市空間的要素,諸如民房、街巷、河溝、道路,大都采用小尺度、小比例、小體量處理,和諧而宜人。變“成片改造”為“一層皮”改造,大街拓展,小巷保存。

來源:東南早報 責任編輯:艾瑪