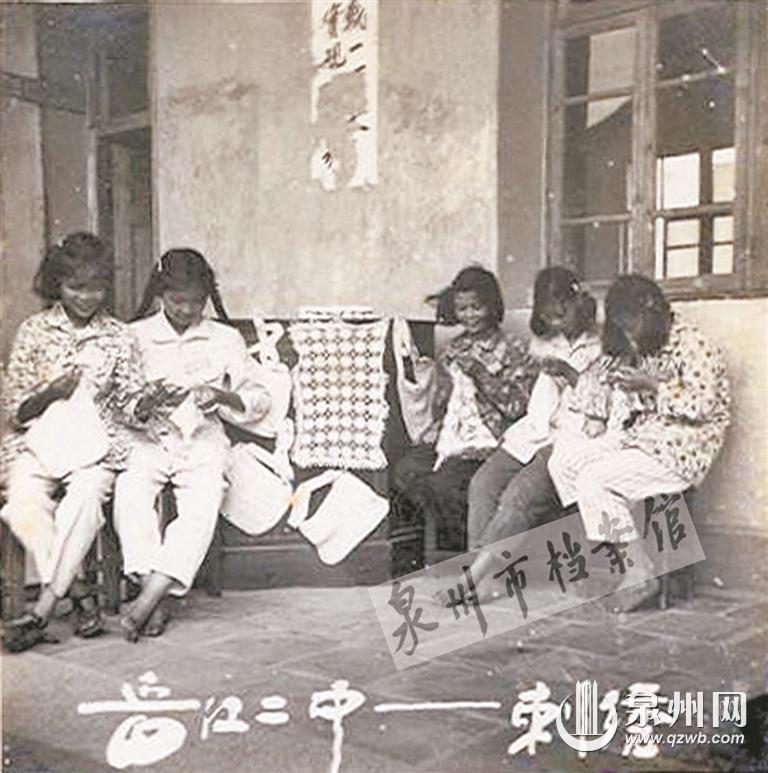

學生圍在一起刺繡 (市檔案館供圖)

2022年秋季,勞動課正式成為我國中小學的獨立課程。日前,新華社發布了《對勞動教育新課標實施兩年的效果觀察》報告,指出在過去2年勞動教育推進到何種程度、遇到了怎樣的困難、探索路上獲得了怎樣的收獲與思考,又何以讓人發出“上好勞動課不簡單”的感嘆。新課標實施兩年來,泉州各地勞動課上得怎么樣?如何讓孩子們真正學會勞動、愛上勞動?就如何上好勞動課,泉州晚報記者展開走訪調查。

安溪桃舟中學將勞動課搬到田間 (張興良 攝)

追溯

勞動課的69年變遷

據公開資料顯示,首次明確勞動課獨立開設是在1955年9月,教育部頒布的《小學教學計劃及說明》和《關于執行小學教學計劃的指示》中明確規定小學一至六年級均獨立開設“手工勞動課”,每周1課時。69年來,勞動教育一直是中小學教育的重要組成部分,但在這些年中也幾經變化。

六七十年代:實實在在的勞動力

“那時候有半工半讀的學校,學生是實實在在的勞動力。”今年73歲的蘇定興是一名退休教師,回憶起自己的中學時代,他依然記得當時每周開展的2次勞動課堂,老師帶著大家到田里勞作,掌握勞動技能。當時鎮上還有一所學校實行的是半天讀書、半天到勞動基地勞動的就讀模式。

“60后”的張碧還記得當時學校設有每周半天的勞動課,上課內容就是到田里做些農活。插秧、撿花生、割水稻,都是他在那時候學會的技能。

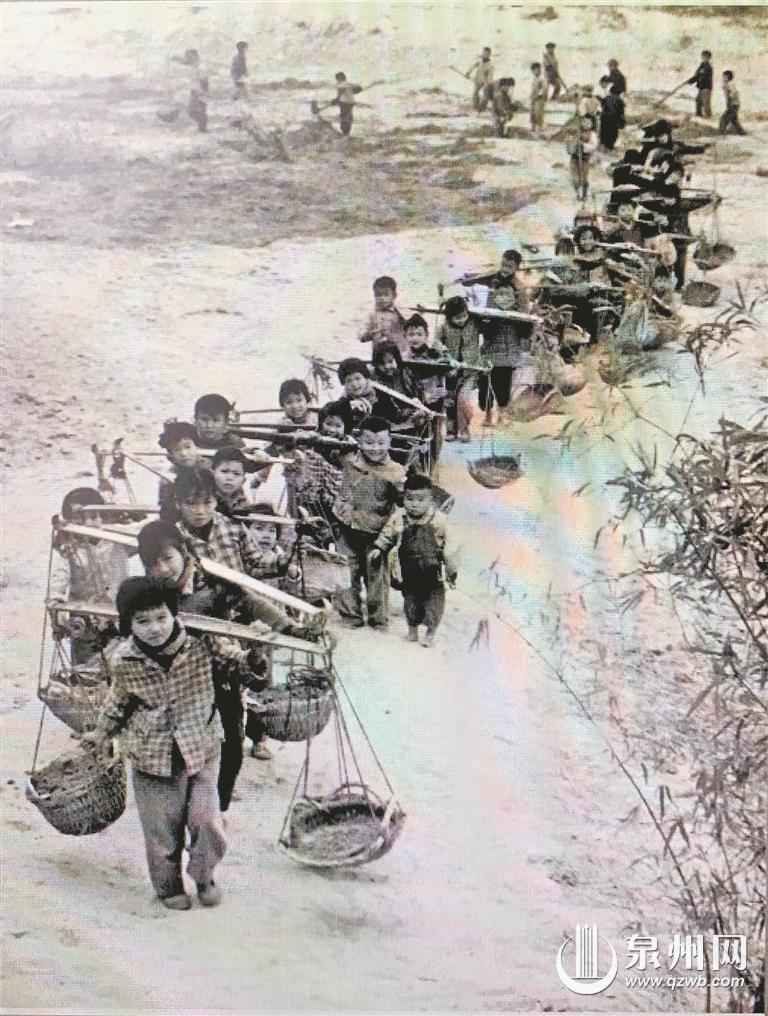

而對于“70后”的陳先生來說,當年的勞動課是實實在在的勞動鍛煉。他說,當時的辦學條件比較差,學校修操場的沙石等都是同學們利用勞動課從河邊一擔一擔挑回學校的,“勞動課是我們當時的一門必修課,愛勞動的習慣就是從那時培養起來的。”

八九十年代:學習各種生活技能

1985年,國家教育委員會組成后,明確提出教育的培養目標是促進學生德、智、體、美、勞全面發展。這是中華人民共和國成立后國家教育行政部門第一次提出把“勞”與“德、智、體、美”并列為五育的全面發展的培養目標。

“印象最深刻的是學校組織春游,集體步行幾公里,體驗野外生活。”1985年出生的小偉特別懷念小學上勞動課的日子。老師背著鍋,學生們則帶上蔬菜、肉和米,到一處河邊生火做飯。幾乎每個同學都掌握了做飯的本領。而到了初中,每周五下午的全校大掃除,也是同學們最期待的課程之一。

“當時有兩周的農忙假,直接讓我們回家干農活。”1990年出生的張澤智從小就是摸著鋤頭長大,每年農忙假的時候,幫家里收割稻谷讓他記憶最深。通過小時候的勞動積累,他很早就知道,吃苦耐勞是一種難得的品格,通過勞動是能夠獲得回報的。

“00后”:勞動被融入綜合實踐課

2000年1月,教育部在《全日制普通高級中學課程計劃(試驗修訂稿)》中,取消了必修課中勞動技術課的單獨設置,將其涵蓋在綜合實踐活動課中。這是勞動教育課程自1955年單獨設置以來第一次被取消。

“當時的課表上未出現勞動課,也沒有什么印象。”生于2000年的陳清風表示,在他小學時期沒上過勞動課。不過,學校組織開展的綜合實踐課內容很豐富,比如老師帶領學生種植花草、喂養小昆蟲等。那個時候過分強調應試教育,老師和家長都在追求分數,導致勞動教育逐漸被邊緣化。

勞動課堂逐步恢復

重學科輕勞動的局面,在近些年逐漸開始扭轉。

2015年7月,教育部發出了《關于加強中小學勞動教育的意見》,提出要落實相關課程,開展校內勞動,組織校外勞動,鼓勵家務勞動。教育部2019年工作要點提到,要大力加強勞動教育,將學生參加勞動實踐內容納入中小學相關課程和學生綜合素質評價。

2020年3月,中共中央、國務院印發《關于全面加強新時代大中小學勞動教育的意見》,規定中小學勞動教育課每周不少于1課時。同時,還要在課外校外安排必要的勞動實踐,促使學生養成良好的勞動習慣。

經過不斷地探索實踐,勞動課程終于再度獨立。據《義務教育課程方案和課程標準(2022年版)》,勞動課程內容共設十個任務群,包括清潔與衛生、整理與收納、烹飪與營養、家用器具使用與維護、農業生產勞動、傳統工藝制作、工業生產勞動、新技術體驗與應用、現代服務業勞動、公益勞動與志愿服務。不同學段,設置了不同的目標。

新華中心小學開辟“綠芽”紅領巾勞動教育實踐園地 (學校供圖)

當下各校勞動課形式多樣

傳統手工藝制作、校園開心農場、廚藝風采展示……形式多樣的勞動教育正在融入中小學生的校園生活。記者在泉州多地探訪看到,各地學校的勞動課基本開齊,勞動教育逐漸走向課程化、規范化。

“過來瞧,過來看,天然無污染的新鮮蔬菜噢!”5月11日9時30分,由泉州市新華中心小學組織的“以蔬換書”活動正如火如荼地進行。當天售賣的蔬菜是學生們在學校勞動園地中親手種植、用心養護的成果。記者走訪看到,學校在操場一側設置了一條長110多米、寬3米的菜園,開發成“綠芽”紅領巾勞動教育實踐園地,各年段分得一塊“責任田”,由學生負責各種瓜果蔬菜的種植、養護和收獲,促進學生對農耕知識的學習和掌握。

不久前,晉江市華泰實驗小學的同學們也在校門口義賣蔬菜,所得錢款交由學校大隊部,用于愛心助殘項目。從2019年秋季開始,學校在“紅領巾試驗田——科學之田”開展“每季一培”主題勞動實踐活動,由四五年級部分同學組成學習共同體,在科學老師的指導下和種植能手陳師傅的協助下,學會蔬菜的種植方法。學校還開設花藝、剪紙等勞動課程,邀請專業老師走進校園授課,在實踐操作中提升同學們的動手能力和審美能力。

2年前,鯉城區新步實驗小學在學校隔壁承租了一片農田當作“快樂農場”,按照班級劃分區域,分為27塊“責任田”,專門供學校開展種植課程。農場由學校和家長共同運營,二至六年級每個班級分到一塊地。學校每周都會組織學生到農場開展種植課程,學生負責各自班級“責任田”,自主決定種植作物。

地處中心市區的泉州五中建設了“校園農耕勞動教育實踐基地”,將傳統農耕體驗與現代農業探索融為一體,在城東校區建設植物組織培養室、陽光大棚、食用菌培育與種植體驗館、中草藥培育區等勞動實踐場所,依托校園智慧平臺打造“勞動思維廣場”。

而遠在安溪大山深處的桃舟中學,因地制宜開展稻谷生產勞動教育課程,從插秧到收割再到曬谷,貫穿一整學年。通過學習與實踐,不僅豐富了同學們生物、地理學科的知識儲備,而且提升了實際操作能力。

泉州第三實驗小學舉辦“我是生活小達人”活動 (華園供圖)

焦點

“上勞動課容易,上好勞動課難”

記者采訪發現,當前一些學校開展勞動教育還存在一些困難和問題。許多一線勞動課教師的共同感受是:“上勞動課容易,上好勞動課難。”

學校有困難 課程軟硬件面臨不足

實際上,目前許多學校的勞動教育面臨著勞動實踐場地不足、專業設施設備不全、相關師資缺乏等問題。勞動課多由班主任或體育老師兼職授課,課程形式較為單一,這同時也在擠壓教師的本職工作,給教學任務帶來挑戰。

有老師坦言,學校重形式輕過程,勞動教育成走過場。勞動教育是什么、教什么以及怎么教的問題,老師并不清楚。因此,有的勞動教育課程由“做”勞動變成了“說”勞動,學生缺少動手實踐、出力流汗的機會,達不到勞動教育的目的。

為了拓展學生校外勞動機會,不少學校選擇到社會上的勞動基地進行研學活動。不過,由于各勞動基地質量參差不齊,一些家長并不看好。家長陳先生曾跟隨孩子一起參加研學活動,到了蔬菜基地,只是走馬觀花式地聽介紹,他認為這樣的活動花了錢卻達不到研學的效果。

家長不重視 忽視勞動教育的重要性

“在家庭結構小型化的當下,‘兒童中心主義’讓孩子們得到了萬千寵愛,不愿意讓孩子吃苦受累、害怕孩子受到傷害成為家長一種普遍的心態。”青少年教育專家張秀云指出,好的勞動教育不僅能夠增強孩子們的動手能力和實踐能力,也能夠給他們的精神補“鈣”,增強孩子們分工協作的意識和自力更生的品格。如果缺乏勞動教育,影響最大的其實是孩子良好品德的養成和正確價值觀的樹立。缺乏勞動的學生很容易產生好逸惡勞、嫌貧愛富的價值觀;對勞動者和勞動成果不尊重,不會體恤父母的艱辛,缺乏感恩;容易萌生不勞而獲、坐享其成的想法,成為啃老一族;抗挫折能力差,遇事容易退縮,遇到挫敗容易想不開。

孩子們挑擔學勞動(市檔案館供圖)

聲音

讓孩子在勞動中收獲成長

隨著時代的變化,青少年生活、學習環境與前人相比,發生了很大變化。那么,如何上好新時代的勞動課?

補齊短板 多管齊下辦好課程

勞動教育事關“培養什么人,怎樣培養人,為誰培養人”的根本問題,事關落實立德樹人的根本任務。日前,省教育廳印發《關于做好2024年中小學德育和勞動教育有關工作的通知》。通知要求,補齊勞動教育短板。各地要落實勞動教育要求,指導學校常態化開展家務勞動、校園勞動和社會勞動,積極參與全國中小學勞動教育實驗區建設,總結推廣典型案例和創新做法。

根據泉州市教育局要求,要在勞動教育課程體系建設上出實招。各地各校要開齊開足勞動教育必修課,辦好“勞動周”“勞動月”,構建多學科滲透、五育融合的勞動教育課程體系;根據學生身心發展特點,結合辦學特色、專業學科和地域優勢,構建“學校+家庭+社會”橫向和“學習勞動+勞動學習+技能提升”縱向的課程體系,因地制宜、梯次推進、有效銜接;要在勞動教育師資隊伍建設上加力度,加快補齊勞動教育師資隊伍的短板弱項,堅持“質”和“量”兩手抓、雙提升;要在拓展勞動教育場所資源上求突破,加強勞動教育實踐設施標準化建設,逐步配齊建好勞動實踐教室、實訓基地。豐富各級各類勞動實踐場所建設,為常態化、經常性開展學生勞動教育提供保障。

深入推動 形成勞動教育課程體系

多位業內人士提出,要解決勞動教育實行中的種種困難,首先要強化勞動教育的軟硬件保障。其次,要強化勞動教育的安全保障,爭取更多家長支持。

“勞動教育不是紙上談兵,需要的是動手實踐,重視學生的教育體驗。”新華中心小學校長鄭志清表示,學校要創造條件讓孩子從勞動中感受到自己創造美好生活的能力,實現多維度成長和可持續發展。他建議各個學校結合本校的辦學條件,形成具有綜合性、實踐性、開放性、針對性的勞動教育課程體系。只有建立這樣的勞動教育課程體系,才能深入推進勞動教育。

“勞動教育的評價體系還需進一步完善,讓學生獲得勞動技能才是勞動教育的真正目的。”晉江市第二實驗小學副校長吳樹偉坦言,當前對勞動教育的評價還存在重形式輕體驗、重結果輕過程等問題。他建議,將教師點評、學生互評、學生自評、家長參評結合起來,幫孩子們正確認識勞動的價值,在勞動中收獲成長。

“重視勞動教育說到底只是一種價值理性的回歸。”張秀云表示,如何讓學生在勞動中內化“紙上得來終覺淺,絕知此事要躬行”的實踐之道,是勞動教育需要考量的重要因素。讓勞動教育的范圍廣起來、難度高起來,才能為勞動教育增添“實踐出新知”的色彩。而勞動教育的深一層目標,就是涵養學生用知識躬身修行、用身體丈量世界的信念。

多方聯動 建立勞動教育協同機制

陳雯是一名二胎媽媽,每到周末,她都會帶孩子們去買菜,并且手把手教孩子做飯。令她欣喜的是,孩子在學校上完勞動教育課后,回到家還會搶著做家務活。

“學校要把勞動教育滲透到學生的思想里,家長也應重視對孩子的勞動教育,培養孩子的生活技能。”張秀云表示,落實勞動課需要學校、家庭、社會多方協調。勞動課本身要和生活密切結合,包括生產勞動與生活勞動,以及為他人服務,范圍很廣。學校和家長要相互配合,讓學生通過對勞動教育課程和教育內容的親身實踐,了解整個勞動過程,理解勞動的真實價值,從而從根本上培育動手能力,進而培養創新意識和創新能力,最終達到提高綜合素質的結果。

鄭志清受訪中提到,在學校開展的多元勞動教育初期,有家長擔心勞動會影響學習,但經過一年多的實踐,家長明顯感受到孩子從逃避勞動到主動勞動,自理能力變強,家庭親子關系更融洽。

在記者的采訪中,很多校長、教師坦言:勞動教育需要多方聯合承擔主體職責,不僅教師、班主任是教育主體,家長也是教育主體,博物館、科技館、圖書館、敬老院等機構都可以承擔教育責任,都可以為勞動教育作貢獻。因此,最根本的解決辦法是要在家校社聯動的意義上,建立一個基于勞動教育的協同機制。

責任編輯:蘇慧敏