今天是重陽(yáng)節(jié)。在泉州,有這樣一群老人:他們退而不休、余熱生輝,或扎進(jìn)“泉州文史富礦”,如同偵探般在古籍文獻(xiàn)中,挖掘泉州的歷史故事;或奔走山野田間,堅(jiān)守在保護(hù)文物的第一線(xiàn);或執(zhí)掌一門(mén)技藝或語(yǔ)言,致力于文化傳播推廣……他們是“永不退休”的民間文化守護(hù)人,用熱愛(ài)與執(zhí)著,自覺(jué)自發(fā)守護(hù)泉州文化的根與脈。

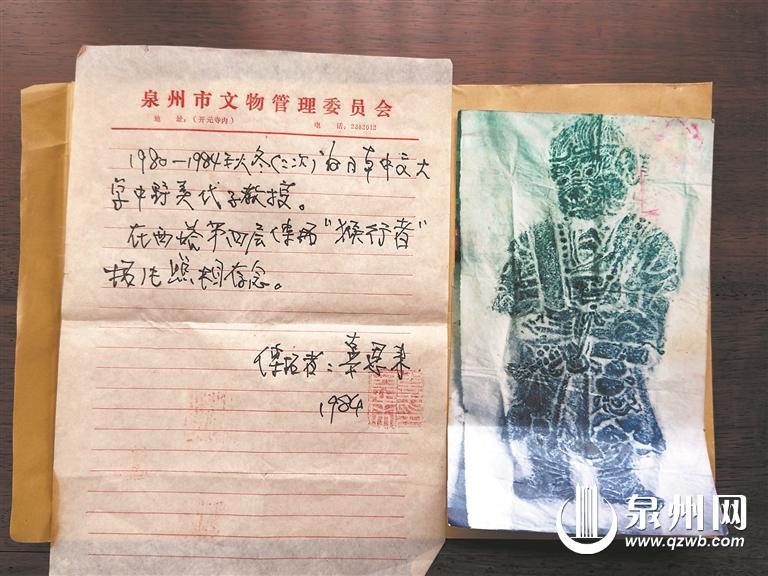

20世紀(jì)80年代,經(jīng)泉州文化部門(mén)同意,辜恩來(lái)曾為日本學(xué)者傳拓西塔第四層的“猴行者”。

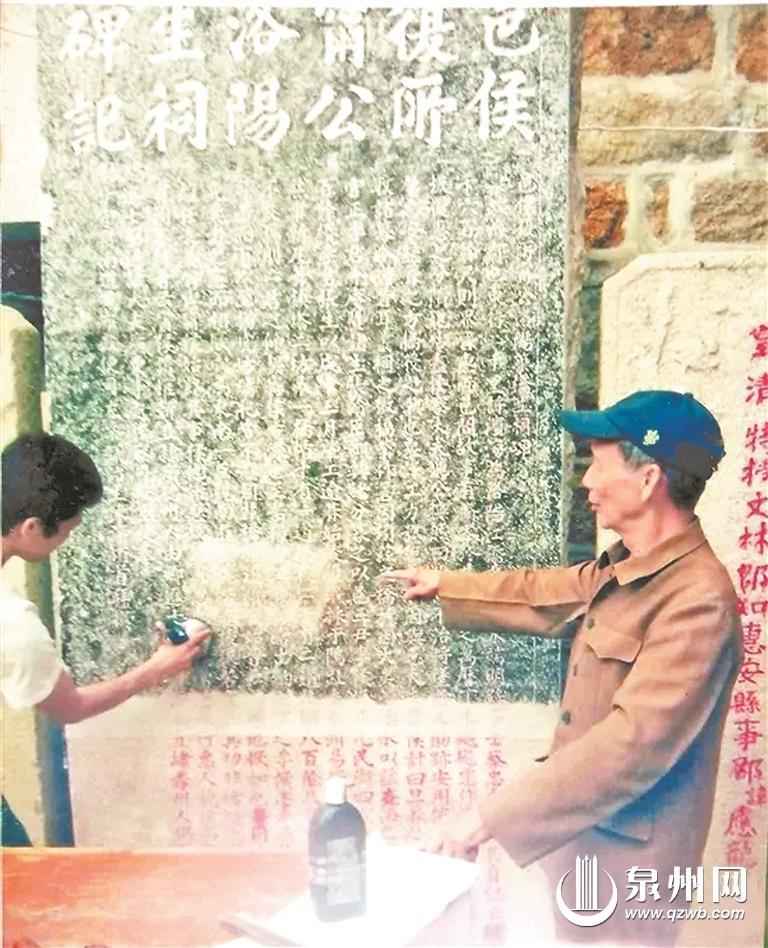

辜恩來(lái)正在指導(dǎo)辜勁拓拓碑

辜恩來(lái)

傳拓石刻無(wú)數(shù) 為文物留“檔案”

傳拓,是用紙和墨(色)以拓包從鑄、刻器物上捶印其文字或圖案的技術(shù),這門(mén)技藝猶如附著著歷史訊息的“拍照藝術(shù)”,讓文化遺產(chǎn)有序傳承。在泉州的傳拓界,提起辜恩來(lái)恐怕無(wú)人不曉,他傳拓的數(shù)量堪稱(chēng)泉州之最。

辜恩來(lái)出生于20世紀(jì)30年代,他家原在泉州西街清軍驛,因毗鄰開(kāi)元寺,他逐漸與設(shè)于開(kāi)元寺的省文管會(huì)晉江辦事處的老先生們熟悉了。辜恩來(lái)高中輟學(xué)后,給老先生們當(dāng)起了臨時(shí)工,幫忙打掃、守護(hù)文物。后來(lái),老先生們牽線(xiàn)搭橋,把他推薦給著名器物傳拓專(zhuān)家馬子云先生。從此,辜恩來(lái)通過(guò)書(shū)信,向馬子云討教,學(xué)習(xí)專(zhuān)業(yè)的傳拓技法。從1959年第一封信至1984年最后一封信,師生倆足足通了26年書(shū)信!

數(shù)十年來(lái),辜恩來(lái)傳拓石刻無(wú)數(shù),歷數(shù)泉州之最。他曾三次傳拓九日山摩崖石刻,協(xié)助泉州文物部門(mén),為數(shù)十處文保單位描紅。他拓下古阿拉伯文碑刻、航海祈風(fēng)石刻上的神秘語(yǔ)言文字,傳拓開(kāi)元寺、承天寺、崇福寺、五里橋、洛陽(yáng)橋等古跡上大大小小的石刻。20世紀(jì)80年代初,日本學(xué)者中野美代子到開(kāi)元寺考察時(shí),經(jīng)泉州文化部門(mén)同意,辜恩來(lái)曾為其傳拓西塔第四層的“猴行者”浮雕。

傳拓不是輕松活,一根刷子一天要錘打幾千下,單單手臂的酸痛就令人吃不消。而且摩崖石刻多在深山或峭壁,拓一塊碑,快的一天,慢的兩三天。遇上大塊石頭,還要加速度拼體力。但哪里需要傳拓,辜老先生的身影就出現(xiàn)在哪。

2000年起,辜恩來(lái)應(yīng)鯉城區(qū)文旅部門(mén)邀請(qǐng),為老城區(qū)的文保石碑描紅。他喜歡騎自行車(chē)到處轉(zhuǎn),古城哪里有古跡,哪里有石刻,都在他心里。為更好地保留文化遺產(chǎn),他把大兒子辜勁拓,培養(yǎng)成傳拓高手。如今,50多歲的辜勁拓歷經(jīng)30余載磨礪,成為泉州市級(jí)非遺代表性傳承人。

這兩年,年逾九旬的辜恩來(lái)較少外出傳拓,但他仍堅(jiān)持在家做小型碑刻傳拓。“傳拓技藝是中華歷史文化的延續(xù),把它傳承下去,是我們這一代人的責(zé)任。”辜恩來(lái)說(shuō)道。

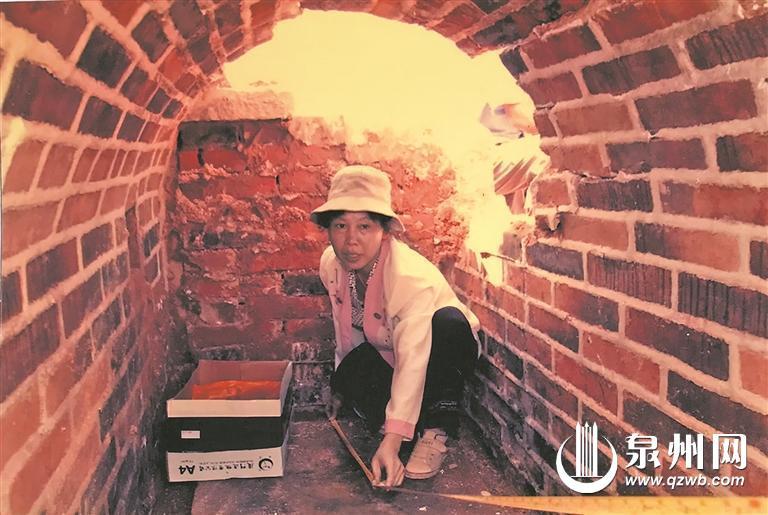

2003年,在元代古墓葬發(fā)掘現(xiàn)場(chǎng)的黃真真。

退休多年后,黃真真依然經(jīng)常上山進(jìn)村,勘查文物古跡。

黃真真

昔日考古“女漢子” 暮年護(hù)遺不停歇

今年68歲的黃真真,在泉州文化記者圈名氣很大。干了一輩子文物考古、文物保護(hù)工作,而今退休8年的她,只要有人請(qǐng)她調(diào)研文物資源,她總是熱情又爽朗地笑道:“好,我跟你們?nèi)?”

1980年,黃真真進(jìn)入泉州文管部門(mén)工作,彼時(shí)全國(guó)文物普查,她幾乎走遍泉州主要城鎮(zhèn)、村莊,對(duì)分散在各地的重要文物單位,進(jìn)行鑒定記錄、繪圖攝影及資料整理工作。1988—1989年,全省地下文物專(zhuān)題普查,她再次參加,對(duì)數(shù)十處古文化遺址和古墓葬進(jìn)行復(fù)查。

古墓發(fā)掘是一場(chǎng)身與心的雙重磨煉,“女漢子”黃真真卻常常出現(xiàn)在考古一線(xiàn),她參加或主持清理發(fā)掘過(guò)數(shù)十座從唐代至20世紀(jì)初的墓葬。市區(qū)北郊原“少林寺”遺址出土的僧人骨灰罐刻畫(huà)有4尊武僧形象,為泉州有少林寺的論點(diǎn)提供了有力的實(shí)物佐證;市郊東岳山明代糖水灰墓中出土的完整女尸,被送往醫(yī)學(xué)院作標(biāo)本;泉州宏福園附近的南朝墓內(nèi)出土了1400多年前的純金手鐲……許多由她親手發(fā)掘出來(lái)的文物,如今,成為博物館展品。

擔(dān)任泉州市文物保護(hù)管理所主任的那些年,她是洛陽(yáng)橋、安平橋、圣墓的第一責(zé)任人。她修橋、造路,發(fā)動(dòng)社會(huì)在靈山圣墓種植數(shù)百株梅樹(shù),在安平橋畔舉辦首屆“龍舟賽”,編撰出版《安平橋志》……“‘兩橋一墓’是世界文化遺產(chǎn),我作為女性文物工作者,有幸當(dāng)了它們十幾年的責(zé)任人,這在全省乃至全國(guó)都是少見(jiàn)的!”黃真真感嘆。

黃真真至今活躍在泉州文化遺產(chǎn)保護(hù)前沿。她擔(dān)任鯉城文史學(xué)會(huì)監(jiān)事長(zhǎng),頻頻現(xiàn)身泉州多地學(xué)術(shù)探討現(xiàn)場(chǎng);奔走鄉(xiāng)鎮(zhèn),為城鄉(xiāng)文史交流和文物史跡考察牽線(xiàn)搭橋;上山進(jìn)村勘查,對(duì)具有歷史文化價(jià)值的文物遺跡給予保護(hù)建議;為大學(xué)生、為遺產(chǎn)點(diǎn)志愿講解員,科普泉州海交史相關(guān)知識(shí);全過(guò)程參與泉港后龍鎮(zhèn)土坑村文物資源調(diào)查及專(zhuān)家評(píng)審……

“不管是文化遺產(chǎn)的保護(hù)還是傳統(tǒng)文化的弘揚(yáng),都需要靠一代代人接力完成。”黃真真退休后發(fā)揮光和熱,保護(hù)文物的腳步不停歇,她也總是勉勵(lì)年輕人加入文化遺產(chǎn)保護(hù)的隊(duì)伍。

李麗敏在小學(xué)講授“泉州方音課”

1998年,李麗敏受邀到臺(tái)灣任課,并為臺(tái)灣戲曲演員們錄制《荔鏡記》校勘注釋念讀的光盤(pán)。圖為李麗敏在臺(tái)灣留影。

李麗敏

四十余載“正音老師” 讓正宗“泉州音”代代傳

“遠(yuǎn)看山有色,近聽(tīng)水無(wú)聲……”近日,泉州市第二實(shí)驗(yàn)小學(xué)“泉州音”吟詩(shī)社,在泉州歷史文化中心理事、泉州藝術(shù)學(xué)校教師李麗敏的帶領(lǐng)下,學(xué)生們用閩南語(yǔ)泉州府城腔吟誦唐詩(shī)《畫(huà)》,令人耳目一新。

“泉州方音的文讀音,相當(dāng)于唐朝的中古音。用泉州的文讀音讀古詩(shī),平仄、押韻能體現(xiàn)得更淋漓盡致。”70多歲的李麗敏,在泉州方音(方言)教學(xué)領(lǐng)域十分有名,1966年自省藝校梨園戲表演專(zhuān)業(yè)畢業(yè)后,她曾下放永春縣工廠、文宣隊(duì),1977年回到泉州后從事戲曲藝術(shù)教育工作。1984年起,在泉州藝校擔(dān)任南音、梨園戲、高甲戲、布袋戲等泉州聲腔藝術(shù)專(zhuān)業(yè)的正音老師,直至退休。

何為“正音”?眾所周知,泉州方言在各縣區(qū)有著明顯的鄉(xiāng)腔差異,而泉州聲腔藝術(shù),必須用標(biāo)準(zhǔn)的“府城音”表演。李麗敏的“泉州方音課”,是這些專(zhuān)業(yè)學(xué)生必須掌握的基本功。

“搶救傳承泉州方言,是我們這一代人的職責(zé)。”抱著這一念頭,李麗敏2003年退休后,受聘于泉州師范學(xué)院藝術(shù)學(xué)院,承擔(dān)南音系正音課程,這一教就是15年。

那些年,李麗敏每周雷打不動(dòng)兩節(jié)正音課。為了規(guī)范化、系統(tǒng)化的教學(xué),她探索適合大學(xué)南音教學(xué)需要的泉州方音的教材結(jié)構(gòu)形式、內(nèi)容,認(rèn)真寫(xiě)教案,于2006年編纂出版《泉州方音教程》。

2007年,李麗敏成為泉州電視臺(tái)《學(xué)說(shuō)泉州話(huà)》欄目主講嘉賓。她既寫(xiě)稿,又主講,僅7年寫(xiě)成的稿子就超過(guò)50萬(wàn)字。她的節(jié)目貼近生活,語(yǔ)言淺顯易懂,引發(fā)許多老泉州人的共鳴。

“泉州方言語(yǔ)音詞匯,在年青一代的身上幾乎是陌生的,我想盡我所能,讓正宗的泉州方音傳承下去。”2022年秋至今,由泉州市歷史文化中心引薦,李麗敏受邀到泉州市第二實(shí)驗(yàn)小學(xué)、泉州市第二中心小學(xué),教授小學(xué)生用泉州方音吟誦古詩(shī),傳授國(guó)學(xué)經(jīng)典文化的優(yōu)秀傳統(tǒng),讓更多孩子學(xué)會(huì)泉州方音并成為傳承的種子。盡管日子忙碌,她也沒(méi)有放棄對(duì)泉州方言文化的研究,先后發(fā)表了《略談泉州俗語(yǔ)》《泉腔南戲古詩(shī)詞的探討》等文章。

陳德杉(左)把洛陽(yáng)橋的文史典故整理成書(shū)

陳德杉(左一)為外國(guó)友人講解洛陽(yáng)橋

陳德杉

八旬“守橋老人” 洛陽(yáng)橋“活字典”

陳德杉的大名,在泉州臺(tái)商投資區(qū)洛陽(yáng)鎮(zhèn)如雷貫耳。這位被譽(yù)為洛陽(yáng)橋“活字典”的八旬老人,精神矍鑠,他口中的洛陽(yáng)橋傳說(shuō)鮮活又生動(dòng)。

陳德杉自幼在洛陽(yáng)江邊長(zhǎng)大,在爺爺?shù)难障拢切╆P(guān)于蔡襄造橋、夏德海江中投牒的傳奇如同珍珠,串起他對(duì)洛陽(yáng)橋最初的憧憬與敬畏。成年后,陳德杉在洛陽(yáng)鎮(zhèn)工作多年。1991年,聯(lián)合國(guó)教科文組織的方舟考察隊(duì)踏上洛陽(yáng)橋時(shí),陳德杉作為講解員,將洛陽(yáng)橋的歷史、傳說(shuō)、建筑特色娓娓道來(lái)。當(dāng)領(lǐng)隊(duì)迪安博士提出疑問(wèn):“為何橋一面建成筏型橋墩,另一面卻沒(méi)有?”那一刻,陳德杉仿佛化身為古橋的代言人,從容不迫地解釋道:“為減少海水退潮對(duì)橋身的沖擊,所以在橋的一側(cè)建筏型橋墩,而漲潮時(shí)沖擊力小的一側(cè)就不需要。”他的專(zhuān)業(yè)講解贏得了專(zhuān)家們的高度認(rèn)可。

1996年起,陳德杉退居二線(xiàn),但他退而不休,身兼洛陽(yáng)鎮(zhèn)文史研究會(huì)會(huì)長(zhǎng)、洛陽(yáng)鎮(zhèn)關(guān)工委主任、文化站站長(zhǎng)數(shù)職,身上的擔(dān)子更重了。他為一批又一批各國(guó)專(zhuān)家學(xué)者講解,也為一撥又一撥學(xué)生講解。沿洛陽(yáng)橋邊走邊講一趟至少45分鐘,常常從這頭走到那頭,衣服都濕透,他卻說(shuō):“文化需要傳承,不好講也要講,這是責(zé)任,也是使命和光榮。”

“我年紀(jì)大了,要培養(yǎng)更多年輕人接班,讓洛陽(yáng)橋文化更好地傳承下去。”陳德杉仿佛被賦予了使命,這些年重點(diǎn)開(kāi)展洛陽(yáng)橋講解的推廣,更系統(tǒng)地搜集、整理洛陽(yáng)橋相關(guān)資料,迄今已編著《洛陽(yáng)橋古今詩(shī)詞選》《洛陽(yáng)橋傳說(shuō)》等十幾本書(shū)籍。他也成為泉州民間文學(xué)市級(jí)代表性傳承人,榮獲“全國(guó)中華傳統(tǒng)文化杰出傳承人”“世界教科文杰出貢獻(xiàn)獎(jiǎng)”“聯(lián)合國(guó)非遺貢獻(xiàn)獎(jiǎng)”,被授予“世界教科文杰出文化人物”“聯(lián)合國(guó)非遺傳承人”“聯(lián)合國(guó)非遺藝術(shù)傳播大使”等稱(chēng)號(hào)。

顏呈禮(左二)專(zhuān)注安平橋文史研究,并身體力行推動(dòng)恢復(fù)文化習(xí)俗。

近年來(lái),顏呈禮頻頻組織各類(lèi)活動(dòng)宣傳泉州文化。

顏呈禮

專(zhuān)注安平橋文化研究 身體力行恢復(fù)文化習(xí)俗

今年60多歲的顏呈禮,是安平橋歷史文化研究會(huì)的負(fù)責(zé)人。從小在安海生活的他,對(duì)安平橋、安海古鎮(zhèn)有著說(shuō)不完的情緣。

高考恢復(fù)后,顏呈禮考上師范學(xué)校,畢業(yè)后即回到安海當(dāng)老師,安海鎮(zhèn)區(qū)6所小學(xué),他執(zhí)教過(guò)4所。那些年,他帶著每一屆學(xué)生走上安平橋,感受“天下無(wú)橋長(zhǎng)此橋”的魅力。

為更好地守護(hù)安平橋,顏呈禮和幾位朋友組建了民間護(hù)橋隊(duì)。經(jīng)過(guò)多次開(kāi)會(huì)討論,他們決定通過(guò)編印文字材料,向群眾宣傳保護(hù)安平橋的意義。2009年起,顏呈禮編印文學(xué)雜志《五里橋》,因刊物由家鄉(xiāng)人寫(xiě)家鄉(xiāng)事,為家鄉(xiāng)的群眾所喜聞樂(lè)見(jiàn),每期印發(fā)2000冊(cè),經(jīng)常被搶閱一空。

2010年元旦,安平橋歷史文化研究會(huì)成立,顏呈禮被推選為研究會(huì)負(fù)責(zé)人。這一平臺(tái)聚集了大批熱愛(ài)安海、熱愛(ài)安平橋的文化人,他們共同致力于安平橋歷史文化的挖掘和保護(hù),迄今已出版《安海商會(huì)志》《安平橋志》等書(shū)籍。

顏呈禮深知,僅僅通過(guò)文字材料宣傳是不夠的,他還要身體力行推動(dòng)安平橋文化習(xí)俗的恢復(fù)。他埋頭研究安平古鎮(zhèn)的文史、文化習(xí)俗,并推動(dòng)恢復(fù)“白塔點(diǎn)燈”“游燈”等民俗,中斷了40多年的“燒塔仔”也得以重現(xiàn)。2018年,“安平古鎮(zhèn) 海絲名城”福建省首屆花燈藝術(shù)展在安海三里街開(kāi)展,3000多盞花燈吸引了全國(guó)游客,顏呈禮親手設(shè)計(jì)的4米多高的巨型花燈“白塔點(diǎn)燈”成為焦點(diǎn)。

“我在安平橋畔長(zhǎng)大,這里是我的根,我的魂。守護(hù)安平橋,就是守護(hù)我的家鄉(xiāng),守護(hù)我的根和魂。”如今,顏呈禮還在從事安平橋文化和安海方志的研究工作,他查閱考證資料發(fā)現(xiàn),泉州市舶司曾在安海設(shè)立“石井津”征稅,在他的推動(dòng)下,安海“古海關(guān)”遺址豎起大石碑,讓更多群眾了解古絲路上的安平商人。每年泉州世界遺產(chǎn)日,他還組織團(tuán)隊(duì)以不同的形式舉行紀(jì)念活動(dòng),大力宣傳安平橋這一文化遺產(chǎn)。

責(zé)任編輯:蘇慧敏