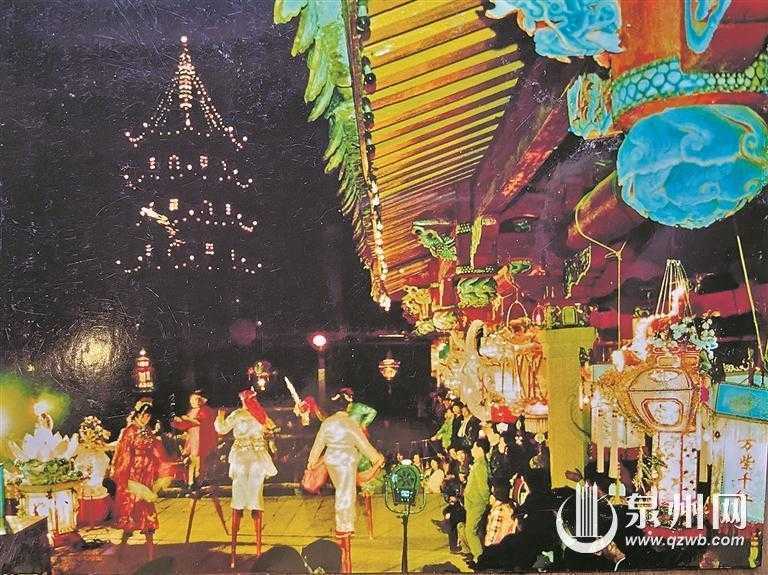

20世紀(jì)80年代泉州開元寺元宵燈會 (蔡其呈 供圖)

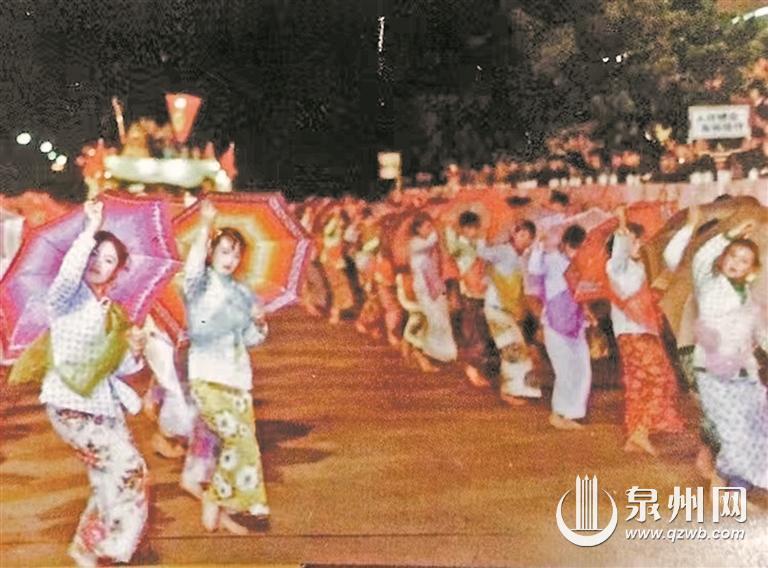

“春光結(jié)彩上元時(shí),燈耀古城星斗移。”今年的元宵節(jié)你賞燈了嗎?日前,“海絲時(shí)光”兩組40年前泉州鬧元宵的老照片將讀者帶回20世紀(jì)七八十年代泉州的元宵夜。照片中,愛美的泉州姑娘把自己打扮得漂漂亮亮的,開元寺雙塔亮起了璀璨燈光,熱鬧非凡的踩街隊(duì)伍中有難得一見的踩高蹺表演……一張張老照片勾起了無數(shù)老泉州人的回憶。記者采訪了兩位親歷過當(dāng)年盛況的老泉州人,聽他們講述那段充滿年味和煙火氣的元宵記憶。

1978年元宵節(jié)活動前,浮橋王宮的姑娘們簪花打扮準(zhǔn)備上場表演(楊湘賢 攝)

被點(diǎn)亮的東西塔 成了孩子心中最亮的花燈

1983年東西塔下“攻炮城”(陳世哲 攝)

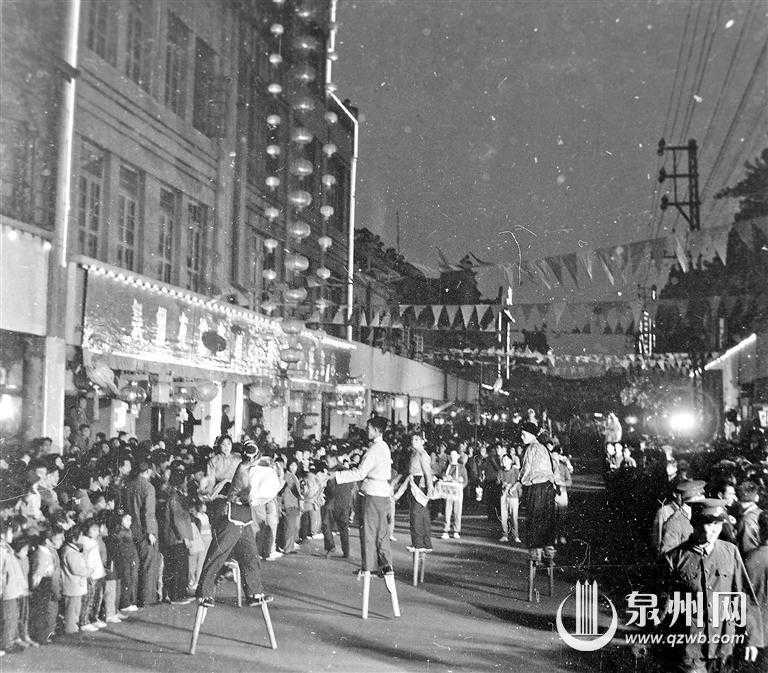

“以前非常熱鬧,很多單位、街道、村、學(xué)校等都會組織隊(duì)伍參加踩街,隊(duì)伍里有火鼎公婆、拍胸舞、踩高蹺、腰鼓隊(duì)、歌仔戲、梨園戲、高甲戲、各種民族舞蹈等。你站在原地不用動,可以看兩三個(gè)小時(shí)不重復(fù)……”老泉州人辜慧治今年65歲。她回憶,20世紀(jì)80年代時(shí),每年元宵便是一家人出去看花燈、看踩街的時(shí)候。在人頭攢動的大街上,大人讓孩子騎在肩膀上,孩子才能看得到。

1979年泉州古城中山路踩街盛況 (楊湘賢 攝)

“我記得不是非常清楚了,但大概是從體育場(現(xiàn)中山公園)開始,一支支隊(duì)伍沿著中山路一直走到天后宮,一路邊走邊表演。表演火鼎公婆的會和群眾互動,那時(shí)候的鼎很大,有時(shí)候是八個(gè)人扛一個(gè)鼎表演,比現(xiàn)在更隆重。”辜慧治回憶,隊(duì)伍過去后,人群才開始沿著中山路賞花燈,一直到晚上10點(diǎn)多人群才會漸漸變少。“后來還有那種小四輪,把車裝扮成船、大花燈等造型參與踩街,非常有意思。”辜慧治說。

1981年首屆泉州花燈展在開元寺舉行(楊湘賢 攝)

72歲的吳曉珠是鯉城區(qū)浮橋街道的人,對于元宵燈會她印象最深的便是開元寺雙塔亮燈的時(shí)候。“以前在浮橋的人不是都能去市區(qū)看燈的,不能去的就跑到浮橋(現(xiàn)舊筍江橋)上,站在橋頭就能看到開元寺的雙塔。元宵節(jié)雙塔一亮燈,小孩子們就相邀一大群人跑去看。”吳阿婆回憶,當(dāng)時(shí)亮燈的東西塔便是無法去看燈會的小朋友心里最亮的花燈!

20世紀(jì)80年代踩街活動亮相泉州古城街頭(蔡其呈 供圖)

踩高蹺興盛 1.6米的高蹺實(shí)木制作重30斤

“20世紀(jì)八九十年代踩高蹺比較興盛,基本傳統(tǒng)節(jié)日里大一點(diǎn)的活動都有踩高蹺的隊(duì)伍。那時(shí)候上街的高蹺一般是1.6米高,有的甚至可以達(dá)到兩米。”今年60歲的傅尚高是鯉城區(qū)浮橋街道后坂社區(qū)的老居民,她帶領(lǐng)的踩高蹺隊(duì)伍曾是老城區(qū)里最活躍的一支。據(jù)傅阿婆介紹,當(dāng)時(shí)踩高蹺的多數(shù)是30多歲的青壯年,元宵節(jié)踩街時(shí)從下午三四點(diǎn)開始就要綁著蹺,一直要綁到晚上10點(diǎn),“很多人腿上都起了水泡”。

“為了穩(wěn)定性,那些高蹺都是實(shí)木的,左右腳加起來約有30斤重。”39歲的楊德意從父親那里接手了民俗藝術(shù)團(tuán)的擔(dān)子。據(jù)他介紹,制作高蹺的木材是從木材市場里買的,1.6米高的高蹺上有一個(gè)平面踏板供表演者踩著,踏板的前沿或后沿位置向上伸出一條約30厘米長的木板,綁在表演者的小腿上固定高蹺。“雖然表演時(shí)一般都穿鞋、穿褲子,但木板和繩子長時(shí)間的摩擦也會讓表演者的小腿起泡。”楊德意介紹,當(dāng)時(shí)村里學(xué)高蹺都是為了生計(jì),大家在村祠堂學(xué),繞著村路練習(xí),膽子大的一上來就能扶墻走。“半個(gè)多月的訓(xùn)練基本就能適應(yīng),能走幾步,但想要熟練并且能邊走邊表演的,大約需要小半年的訓(xùn)練。”楊德意說。

來 源:東南早報(bào)

責(zé)任編輯:蘇慧敏