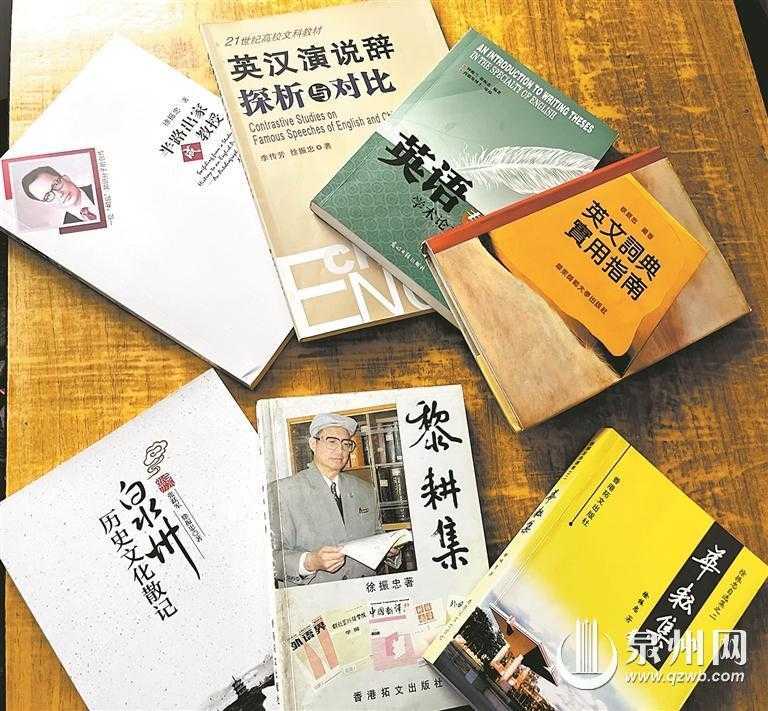

徐教授的主要專著和文集

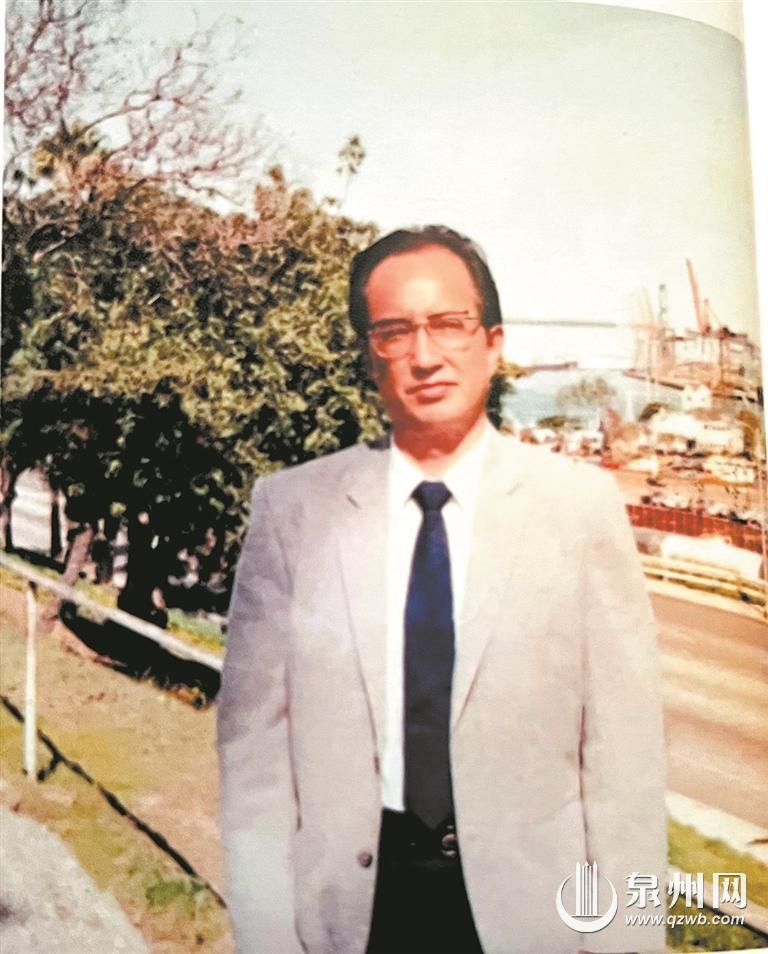

1992年,52歲的徐教授盡顯儒雅之氣。

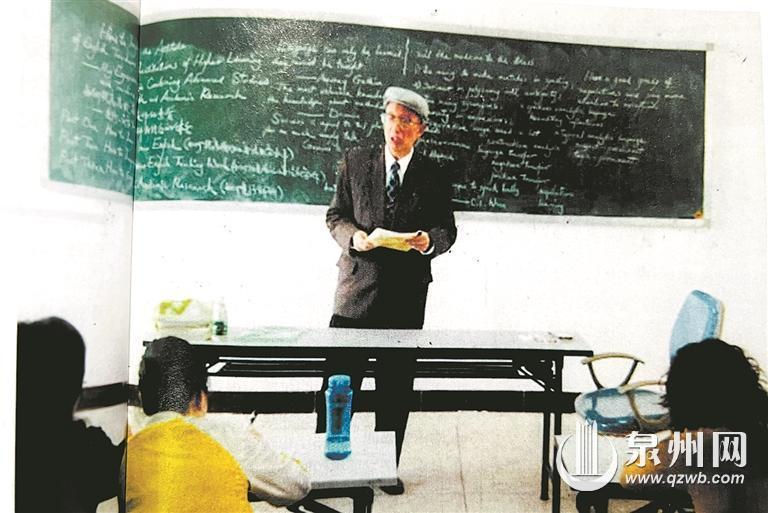

2010年,70歲高齡的徐教授仍上臺講課。

“自己有一桶水,才能給學生一杯水。”抱著這樣的理解,畢業于歷史系的他以“敬業、奮進、開拓、奉獻”為座右銘,在教師崗位上自學英語而且深入研究,編寫《英文詞典實用指南》等專著,成為知名英語教授。他是一名華東師范大學歷史系的畢業生,也是黎明大學的籌建者、外語系主任——今年84歲的徐振忠教授。今天是教師節,讓我們一起聽聽徐老堅守教書育人之路近60年的人生故事。

半路出家

歷史系畢業被分配教英語

“當時被分配到四川宜賓去教英語,我也是慌的,我說我沒正經學過英語,怎么教英語?”84歲的徐振忠近年來身體清瘦許多,但語氣溫和緩慢,從他身上仍能感受到20世紀60年代學子的儒雅之氣。

徐振忠雖出身于華僑家庭,但出生后便生活在泉州鯉城。從高中到大學,他外語學的都是俄語,英語只在課外自學了一點。1965年,他從華東師范大學歷史系畢業后,兜兜轉轉被分配到四川宜賓三中。

“校長說我們不缺歷史老師和語文老師,缺的是英語老師。我一再和校長強調,我不會英語,校長說不要緊,你各科成績都很好,還出生在華僑家庭,要學很快。”徐振忠回憶,當時歷史系的學生畢業后大部分轉行,對此他有心理準備,卻沒想到會轉到教英語這一行。“校長說可以送我去重慶師專進修,我才接下來。”徐振忠說,可惜由于一些歷史原因,正常的教學工作被破壞,進修的事不了了之,他也回到了泉州。

回泉沒多久,徐振忠結婚了,岳父是留學歸來的知名高中英語老師。“我從26個字母開始,從發音到單詞一一向岳父請教,打下很好的語音語調基礎。”徐振忠回憶,那時全國的學校都未復課,為他贏得了難得的學習時間,他每天從早上6點一直學到晚上10點,其間從各種渠道找書、找唱片資料,練習讀寫聽說。他還自己摸索出一套背單詞的方法,“不能死記硬背,采用詞根與詞綴的構詞法,大大提高了效率”。大約一年半之后,岳父給他出了一張卷子,在他做完后說:“你可以去教中學英語了。”

奮進鉆研

25萬字專著成為高校教材

“要教學不能只是半桶水。要給學生一杯水,教師必須有一桶水,所以我提倡教師應該是學者型,要教學研究一手抓。”走上教師崗位的徐振忠謹記自己師范生“教書育人”的責任。他說:“師者,要授業和解惑都得自己學深入了搞明白了才能回答學生。”于是,他又不斷深入鉆研,將教學和科研相結合,發表論文數十篇和專著數本。

“語言不是靠別人教就可以學好的,以我自學英語的體會,要培養出優秀的英語人才就必須培養學生的自學能力。”徐振忠認為,要教學生自學就必須先教他們熟練地使用英文詞典,一部優秀的英文詞典就是一個“無聲的老師”。

“當時國內外尚無系統介紹各類英文的詞典及如何應用的專著,所以我就想寫一本。”說干就干,徐振忠詳細研究了50多部英文詞典,從1985年開始動筆,歷經3年寫就了25萬字的《英文詞典實用指南》。此書被許多高校選用為英語專業教材,其中廈門大學和遼寧大學更以此書作為碩士研究生教材。

開拓奉獻

參與黎大籌辦 潛心教書育人

回泉工作后,徐振忠從城東中學調到市教師進修學校,1984年參與黎明大學籌辦工作,并在黎大任外語系主任15年,其間還擔任華僑大學兼職教授。

在黎明大學任教期間,考慮到這是一所職業高等學校,辦學的方向是培養實用型人才,徐振忠進行了多項教學創新。他任外語系主任的15年中,培養出的大批外貿英語人才成為泉州地區外貿行業爭搶的“香餑餑”。

進入20世紀80年代,出于外事需要,泉州市一些行政部門的外事機構與經貿部門也經常聘請徐教授為外賓和商務談判當翻譯。1985年福建省政府與聯合國經濟發展組織聯合舉辦投資洽談會,1986年盧旺達駐華大使來泉訪問,他都被聘為口譯員。鑒于他在外語方面的杰出表現,政府和企業老板都曾想聘請他擔任要職,但他都婉拒了。

“我是師范畢業的,我的職責就是教書育人。”對此,徐振忠這樣回答。近50年來,徐振忠共出版專著和個人文集7部,發表有關英語語言、文學、英漢翻譯、英漢詩歌比較、英語教學研究等內容的學術論文和文章100多篇,與他人合編出版英文詞典和教學參考書5部。退休后,他繼續受華大與黎大返聘15年,直到75歲才停止教學。

“我的座右銘是‘敬業、奮進、開拓、奉獻’,現在想想,這一輩子也幾乎是按這八字工作行事的。”徐振忠表示,當初是“敬業”讓他能“坐得住”從頭學英語,“奮進”成為一名英語專家,并在“開拓”中著書研究,最后把一切成果“奉獻”給學生和社會。“盡一個教師的責任,對學生有正面的示范,能做到其中一二,已經很滿足,很有價值感了。”徐振忠說。

責任編輯:蘇慧敏